mardi, 20 avril 2010

165. Les derniers jours de Pékin-6-

- Alors, Tinou, tu nous dis enfin ce qu'il y a de si mystérieux derrière la porte devant laquelle se trouvent Loti et trois autres officiers ?

- Voilà, voilà, j'y arrive, pas d'impatience. Une petite recommandation toutefois : si vous le pouvez, mettez la musique pour accompagner la lecture de ce beau texte. Cela sera mieux adapté au récit que Verchuren et son accordéon ! (Je n'ai rien contre l'accordéon, mais bon ...).

« Maintenant donc, après beaucoup de détours dans des couloirs mal éclairés, nous voici devant la porte des déesses, la porte marquée de deux grandes lettres rouges. La vieille Chinoise alors, toujours mystérieuse et muette, tenant le front haut, mais baissant obstinément son regard sans vie, pousse devant nous les battants noirs, avec un geste de soumission qui signifie : Les voilà, regardez !

Au milieu d'un lamentable désordre, dans une chambre demi-obscure où n'entre pas le soleil du soir et où commence déjà le crépuscule, deux pauvres filles, deux sœurs qui se ressemblent, sont assises tête basse, effondrées plutôt, en des poses de consternation suprême, l'une sur une chaise, l'autre sur le bord du lit d'ébène qu'elles doivent partager pour dormir. Elles portent d'humbles robes noires ; mais çà et là par terre, des soies éclatantes sont jetées comme choses perdues, des tuniques brodées de grandes fleurs et de chimères d'or : les parures qu'elles mettaient pour aller sur le front des armées, parmi les balles sifflantes, aux jours de bataille ; leurs atours de guerrières et de déesses ...

Car elles étaient des espèces de Jeanne d'Arc - si ce n'est pas un blasphème que de prononcer à propos d'elles ce nom idéalement pur -, elles étaient des filles-fétiches que l'on postait dans les pagodes criblées d'obus pour en protéger les autels, des inspirées qui marchaient au feu avec des cris pour entraîner les soldats. Elles étaient les déesses de ces incompréhensibles Boxers, à la fois atroces et admirables, grands hystériques de la patrie chinoise, qu'affolaient la haine et la terreur de l'étranger, qui tel jour s'enfuyaient peureusement sans combattre, et, le lendemain, avec des clameurs de possédés, se jetaient à l'arme blanche au-devant de la mort, sous des pluies de balles, contre des troupes dix fois plus nombreuses.

Captives à présent, les déesses sont la propriété - et le bibelot curieux, si l'on peut dire - des sept nations alliées. On ne les maltraite point. On les enferme seulement, de peur qu'elles ne se suicident, ce qui est devenu leur idée fixe. Dans la suite, quel sera leur sort ? Déjà on se lasse de les voir, on ne sait plus qu'en faire.

Cernées un jour de déroute, dans une jonque où elles venaient de se réfugier, elles s'étaient jetées dans le fleuve, avec leur mère qui les suivait toujours. Au fond de l'eau, des soldats les repêchèrent toutes les trois, évanouies. Elles, les déesses, après des soins très longs, reprirent leurs sens. Mais la maman ne rouvrit jamais ses yeux obliques de vieille Chinoise, et on fit croire à ces filles qu'elle était soignée dans un hôpital, d'où elle ne tarderait pas à revenir. D'abord, les prisonnières étaient braves, très vivantes, hautaines même, et toujours parées. Mais ce matin, on leur a dit qu'elles n'avaient plus de mère, et c'est là ce qui vient de les abattre comme un coup de massue.

N'ayant pas d'argent pour s'acheter des robes de deuil, qui en Chine se portent blanches, elles ont demandé au moins ces bottines de cuir blanc, qui chaussent à cette heure leurs pieds de poupée, et qui sont essentielles ici, comme chez nous le voile de crêpe.

Frêles toutes deux, d'une pâleur jaune de cire, à peine jolies, avec une certaine grâce quand même, un certain charme comme il faut, elles restent là, l'une devant l'autre, sans larmes, les yeux rivés à terre et les bras tombants. Leurs regards désolés ne se lèvent même pas pour savoir qui entre, ni ce qu'on leur veut ; elles n'ont pas un mouvement à notre arrivée, pas un geste, pas un sursaut. Rien ne leur est plus. C'est l'indifférence à toute chose, dans l'attente de la mort.

Et voici qu'elles nous inspirent un respect inattendu, par la dignité de leur désespoir, un respect, et surtout une compassion infinie. Nous ne trouvons rien à nous dire, gênés à présent d'être là, comme d'un inconvenance que nous aurions commise.

L'idée nous vient alors de déposer des dollars en offrande sur le lit défait ; mais l'une des sœurs, toujours sans paraître nous voir, jette les pièces à terre et, d'un signe, invite la servante à en disposer pour elle-même ... Allons, ce n'était de notre part qu'une maladresse de plus ...

Il y a de tels abîmes d'incompréhension entre des officiers européens et des déesses de Boxers, que même notre pitié ne peut sous aucune forme leur être indiquée. Et, nous qui étions venus pour être amusés d'un spectacle curieux, nous repartons en silence, gardant, avec un serrement de cœur, l'image des deux pauvres anéanties, en prison dans la triste chambre où le soir tombe. »

Pierre Loti, Les derniers jours de Pékin (extraits).

À suivre

19:29 Publié dans Pierre Loti | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : récit, voyage, chine, pierre loti

lundi, 19 avril 2010

160. Les derniers jours de Pékin-5-

Vendredi 12 octobre 1900

Pour se rendre à Tien-Tsin, Pierre Loti va prendre le train, la voie n'ayant pas été endommagée. Il arrive à la gare au lever du soleil et fait le voyage en compagnie des zouaves de la veille.

« Deux heures et demie de route dans la morne plaine. D'abord ce n'est que de la terre grise comme à Takou ; ensuite, cela devient des roseaux, des herbages fripés par la gelée. Et il y a partout d'immenses taches rouges, comme des traînées de sang, dues à la floraison automnale d'une espèce de plante de marais. Sur l'horizon de ce désert, on voit s'agiter des myriades d'oiseaux migrateurs, semblables à des nuées qui s'élèvent, tourbillonnent et puis retombent. Le vent souffle du nord et il fait très froid. La plaine bientôt se peuple de tombeaux, de tombeaux sans nombre, tous de même forme, sortes de cônes en terre battue surmontés chacun d'une boule en faïence, les uns petits comme des taupinières, les autres grands comme des tentes de campement. Ils sont groupés par famille, et ils sont légion. C'est tout un pays mortuaire qui n'en finit plus de de passer sous nos yeux, avec toujours ces mêmes plaques rouges lui donnant un aspect ensanglanté.

Aux stations, les gares détruites sont occupées militairement par des cosaques ; on y rencontre des wagons calcinés, tordus par le feu, des locomotives criblées de balles. D'ailleurs on ne s'y arrête plus, puisqu'il n'y reste rien ; les rares villages qui jalonnaient ce parcours ne sont plus que des ruines.»

Il est dix heures du matin quand il atteint la ville de Tien-Tsin. Sa préoccupation première est de trouver un endroit où loger. Puis il faut réquisitionner une jonque qui servira pour la suite du voyage jusqu'à Pékin sur les eaux du fleuve Peï-Ho.

Tien-Tsin s'appelle maintenant Tianjin :

Dimanche 14 octobre 1900

Pierre Loti part à la découverte d'endroits mystérieux dans la ville ravagée par la guerre. Et le lieu où il nous entraîne est pour le moins déconcertant, affligeant aussi.

« La vieille Chinoise , ridée comme une pomme d'hiver, entrouvre avec crainte la porte à laquelle nous avons lourdement frappé. C'est dans la pénombre au fond d'un étroit couloir exhalant des fétidités malsaines, entre les parois que la crasse a noircies, quelque part où l'on se sent muré comme au cœur d'une prison.

Figure d'énigme, la Chinoise nous dévisage tous, d'un regard impénétrable et froid ; puis, reconnaissant parmi nous le chef de la police internationale, elle s'efface en silence pour laisser entrer.

Une petite cour sinistre, où nous la suivons. De pauvres fleurs d'arrière-automne y végètent entre des vieux murs et on y respire des puanteurs fades.

Pénétrant là, bien entendu, comme en pays conquis, nous sommes un groupe d'officiers, trois Français, deux Anglais, un Russe.

Quelle étrange créature, notre conductrice, qui va titubant sur la pointe de ses invraisemblables petits pieds ! Sa chevelure grise, piquée de longues épingles, est tellement tirée vers le chignon que cela lui retrousse les yeux à l'excès. Sa robe sombre est quelconque ; mais sur son masque couleur de parchemin, elle porte au suprême degré ce je ne sais quoi des races usées que l'on est convenu d'appeler la distinction. [...]

Après la cour, un vestibule sordide, et enfin une porte peinte en noir, avec une inscription chinoise en deux grandes lettres rouges. C'est là - et sans frapper, la vieille touche le verrou pour ouvrir.»

Pierre Loti, Les derniers jours de Pékin (extraits).

Le bandage des pieds des Chinoises remonte au XIe siècle. Il s'étendit dans toutes les classes sociales. Dès l'âge de trois ou quatre ans, on repliait les orteils des petites filles sous la plante du pied, sauf le gros orteil, qui lui, n'était replié que quelques années plus tard vers le talon.

La longueur idéale était de HUIT centimètres !

Que va-t-il bien découvrir derrière cette lourde porte verrouillée ? Vous le saurez dans le prochain épisode !

À suivre

10:30 Publié dans Pierre Loti | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : récit, voyage, pékin, chine, pierre loti

vendredi, 26 mars 2010

118. Arrestation en Sibérie

" C'est à Ilanski (gare d'Ilanskaïa), à 4 377km de Moscou, que j'ai connu le meilleur et le pire de mon périple transsibérien. Arrivé à 10h15 par le train à destination d'Irkoutsk, je croyais les 15minutes d'arrêt suffisantes pour jeter un coup d'œil au musée installé dans le dépôt de locomotives, près de la gare. La porte du dépôt, un ensemble de bâtiments de brique rouge assez joli et agrémenté d'un jardin fleuri, était ouverte. Quand j'ai tenté de me renseigner au bureau sur le musée, l'employé m'a répondu par un haussement d'épaules. En partant, j'ai commis l'erreur fatale de photographier un château d'eau et une affiche commémorant le centenaire du lieu. Un instant plus tard, deux hommes se sont emparés de moi. Pensant à des voleurs, j'ai crié, ce qui n'a fait qu'entraîner l'intervention d'un troisième larron. Ils m'ont alors tiré vers ce qui semblait être le bureau de la sécurité, convaincus d'avoir mis la main sur un ШПИОН (espion).

Devant le départ imminent de mon train, j'ai senti croître la panique et imploré mes gardiens, qui faisaient leur numéro de méchants flics, de me laisser au moins récupérer mes bagages. Le plus brutal m'a alors menacé de m'attacher à la chaise avec des menottes si je ne me taisais pas. Je me suis tu une minute puis ai recommencé à crier !

Sortie en hâte, la carte de visite d'un contact de l'ambassade de Grande-Bretagne a provoqué une série de coups de téléphone, mais hélas ! pas à Moscou. Tout ce que je portais sur moi - à part l'appareil photo incriminé - se résumait à un passeport, un calepin et moins de 1 000 roubles. Le reste, y compris mon ordinateur, mes notes et la quasi-totalité de mon argent liquide, poursuivait sa route vers les profondeurs de la Sibérie.

Le policier le plus brutal m'a ensuite conduit au poste de police, où d'autres personnages de ce mauvais film sont entrés en scène. Je devais réaliser plus tard que j'avais eu de la chance qu'ils fassent preuve d'humour et de patience envers un étranger affolé qui venait de manquer son train et de perdre tous ses bagages.

Svetlana, l'agent local de l'OVIR (service des visas) a surgi au bout d'un moment avec plusieurs policiers en civil, brandissant des protokol et me demandant mes papiers. Elle, au moins, souriait. J'ai appris, photos de trafiquants arrêtés à l'appui, qu'Ilanski était une sorte de plaque tournante du trafic de drogue et que je ne pouvais me rendre à la poste pour appeler Moscou sans courir le risque d'être agressé.

Le téléphone du poste de police ne permettait pas les communications longue distance, d'où l'impossibilité de contacter l'ambassade ou même le guide qui m'attendait à Irkoutsk. Je n'avais pas d'autre alternative que de signer le protokol, c'est-à-dire en substance d'avouer ma culpabilité. Après quoi, les policiers ont enfin résolu de me mettre dans le train suivant, le firmenny n° 8 en provenance de Novossibirsk. Là, les chefs de train, une dominatrice peroxydée en uniforme gris et un sosie de la mère de Brejnev en chemise de nuit, ont catégoriquement refusé de me laisser monter, malgré l'insistance de la police, invoquant je ne sais quelle règlementation absurde à laquelle elles ne pouvaient déroger. Quand le train s'est éloigné, nous maudissions tous ces deux femmes.

Dans l'intervalle, une employée avait retrouvé la trace de mes bagages qui devaient être déchargés à Nijneudinsk, à 5 heures de trajet à l'est, où je pourrais les récupérer et obtenir un autre billet pour Irkoutsk.

Le train suivant, Penze-Vladivostok, était beaucoup moins confortable, car constitué presque exclusivement de voitures platskartny (wagon de 3e classe sans compartiments). Le chef du train, accommodant, me dénicha toutefois une place parmi la cinquantaine de passagers qui voyageaient à bord de ce dortoir roulant. Ironie du sort, j'avais jusqu'alors soigneusement évité ce type de train.

Léonid, un prêtre moldave qui retournait chez lui sur l'île de Sakhaline avec sa famille, m'assura dans un anglais parfait que Dieu n'agissait jamais sans motif. En l'occurrence, il m'envoyait sans doute cette épreuve pour me faire découvrir les plaisirs insoupçonnés d'un voyage en platskartny, meilleur moyen de rencontrer des Russes et de faire l'expérience de leur formidable hospitalité.

Nous avons atteint Nijneudinsk à 20h et, accompagné de Léonid, je me suis rendu dans les locaux de la militsia. Tout le monde était au courant de mes mésaventures, mais on m'informa que mes bagages avaient continué vers Irkoutsk. Après avoir dépensé 350 roubles pour un nouveau billet, je n'avais plus que 200 roubles en poche. Si mes bagages avaient disparu à jamais comme le prétendait Marina, la jolie provodnitsa blonde de mon wagon , je me retrouvais sans rien. Devant mon désespoir, Léonid m'a remonté le moral et invité à manger avec les siens.

À 4h30, le train est arrivé en gare d'Irkoutsk, où mon guide patientait depuis 23h. Il n'avait pas mes bagages et ignorait tout de mes déconvenues. Sur le chemin de la Militsia, une blonde sculptutale (et sa camarade trapue) nous a interceptés. Ces provodnitsa de Minsk, d'où venait mon train initial, avaient été chargées par leurs collègues de mes bagages et attendaient patiemment que je me manifeste. Rejoignant leur train garé pour la nuit, nous avons dû réveiller le chef de train grognon pour nous entendre dire que la militsia avait ramené mes sacs à la gare.

À 5h30, je passais enfin mes biens en revue d'après une liste détaillant jusqu'aux moindres sous-vêtements sales et pièces de monnaie dissimulées dans les poches secrètes de mon sac à dos.

« C'est la manière russe » m'a alors dit mon guide, une réflexion à laquelle je ne pouvais qu'applaudir. Une telle honnêteté m'a stupéfié, d'autant que la somme intégralement restituée représentait davantage que les salaires annuels des nombreuses personnes réunies dans la pièce ! "

Récit de voyage écrit par Simon Richmond , retranscrit dans « Transsibérien, un voyage mythique en train », paru dans la collection lonely planet.

Bon, après avoir pris connaissance de cette histoire je peux vous garantir que :

QUAND LE TRAIN ARRIVERA EN GARE D'ILANSKI, JE NE DESCENDRAI PAS !

19:25 Publié dans Voyages | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : récit, voyage, transsibérien, simon richmond, lonely planet

mercredi, 10 septembre 2008

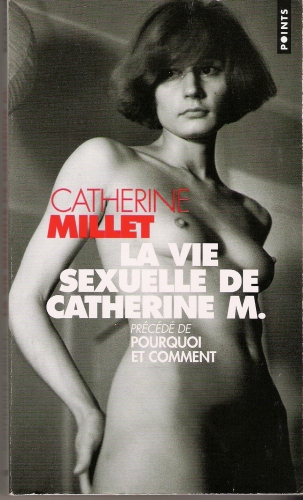

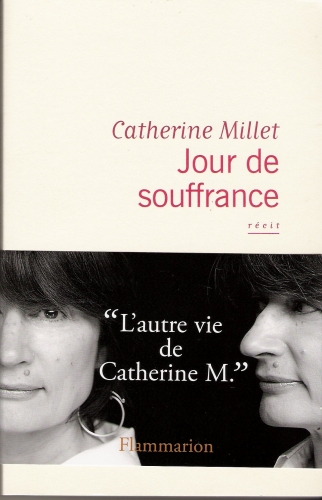

Où l'on reparle de Catherine M.

Voici donc le retour de Catherine Millet avec son dernier livre, « Jour de souffrance », dans lequel elle parle de la jalousie, sa propre jalousie lorsqu’elle découvrit par hasard que son compagnon de vie, l’écrivain Jacques Henric, avait eu des relations amoureuses avec d’autres femmes. Pour mieux comprendre ce récit, il faut bien évidemment avoir lu au préalable le livre qui fit fureur lors de sa sortie, à savoir « La vie sexuelle de Catherine M. »

Madame Millet, critique d’art et directrice de la revue Art Press est ce que l’on pourrait appeler communément une « chaude ». Son appétit sexuel est pour ainsi dire sans aucune limite. Quand on lit La vie sexuelle de Catherine M., on est frappé par la froideur du récit, et l’absence totale de sentiments. C’est une énumération de ses frasques sexuelles. D’ailleurs le livre est fragmenté en plusieurs chapitres bien définis : le nombre, l’espace, l’espace replié, les détails. L’auteure se comporte comme une ethnographe, détaillant à plaisir le monde dans lequel elle évolue. Il est probable que ce livre en a choqué plus d’un. Personnellement, j’ai bien aimé, ma curiosité naturelle a été pleinement assouvie par tous ces récits. Et puis il fallait quand même un sacré courage pour oser étaler ainsi sa vie privée. A la fin du livre, on a tout de même un sentiment de frustration, on se demande qui peut bien être la femme qui se cache derrière cette insatiable baiseuse.

La réponse est dans son dernier récit. Catherine Millet nous fait part cette fois-ci de ses sentiments, de sa lutte pour lutter contre la jalousie qui la ronge lorsqu’elle découvre les aventures bien gentillettes de son compagnon. Cela parait surprenant pour une femme qui se veut libérée. Elle qui se donne à tout-va refuse l’idée que son compagnon puisse en faire autant. Tout au long du récit, elle dissèque sa jalousie, essayant d’en comprendre le fonctionnement.

Bon, on sort rassuré, madame Millet est une femme comme les autres !

Pour ceux qui voudraient en savoir davantage, je vous conseille de regarder l’émission littéraire sur France 5, samedi 13 septembre, à 13h25. Elle sera parmi les invités.

07:46 Publié dans Livres | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, récit, catherine millet