mardi, 02 décembre 2014

218. Un lieu, un livre -3-

La belle ville de camaïeu rose (Jaïpur)

Avoir une grande ville rose, entièrement rose, du même rose et semée des mêmes bouquets blancs, ses maisons, ses remparts, ses palais, ses temples, ses tours et ses miradors, quel étonnant caprice de souverain ! On dirait qu’on a tendu tous les murs d’une même vieille indienne à fleurs, on dirait une ville en vieux camaïeu du XVIIIe siècle ; cela diffère de tout ce qu’on avait vu ailleurs, cela arrive à des effets de complète et charmante invraisemblance. [ … ]

Au milieu de la chaussée, le défilé est continuel, de cavaliers aux armes d’argent sur des selles éclatantes, de lourds chariots traînés par des zébus aux cornes peintes, de chameaux attachés en longue file, d’éléphants en robe dorée dont on a barbouillé la trompe de mille dessins. Passent aussi des dromadaires, que montent deux personnages l’un derrière l’autre, et qui vont au trot léger, le cou rendu, comme des autruches à la course ; passent des fakirs entièrement nus, poudrés à blanc de la tête aux pieds ; passent des palanquins et des chaises à porteurs : tout l’Orient des féeries, processionnant à grand spectacle, dans l’inimaginable cadre de camaïeu rose. [ … ]

Mais il y a aussi des rôdeurs bien lugubres — des échappés de sarcophage, dans le genre des êtres qui gisent là-bas aux portes des remparts… Ils ont osé entrer dans la belle ville couleur de fleur, ceux-là, et y traîner leurs ossements ! … Il y en a même beaucoup plus qu’on eût dit au premier abord. Ceux qui errent, chancelants et les yeux hagards, ne sont pas seuls ici : sur les pavés, parmi les marchands, parmi les gais étalages, se dissimulent d’horribles paquets de haillons et de squelettes qui obligent les passants à se détourner pour ne pas marcher dessus …

Et ces fantômes-là, ce sont les paysans des plaines d’alentour. Depuis qu’il ne pleut plus, ils ont lutté contre la destruction du sol, et les longues souffrances les ont préparés à ces maigreurs sans nom. À présent, c’est fini. Le bétail est mort, parce qu’il n’y avait plus d’herbe, et on en a vendu la peau à vil prix. Quant aux champs qu’on ensemençait, ce ne sont plus que des steppes de terre émiettée et brûlée, où rien ne saurait germer. On a vendu aussi, pour acheter de quoi manger, les hardes qu’on avait pour se couvrir, les anneaux d’argent qu’on avait aux bras et aux pieds. On a maigri pendant des mois. Et puis la faim est venue tout de bon, la faim torturante, et bientôt les villages se sont remplis de l’odeur des cadavres.

Manger ! Ils voulaient manger, ces gens, voilà pourquoi ils étaient venus vers la ville. Il leur semblait qu’on aurait pitié, qu’on ne les laisserait pas mourir, car ils avaient entendu dire qu’on amassait ici des grains et des farines comme pour un siège, et que tout le monde mangeait dans ces murs. [ … ]

En ce moment, il s’agit de décharger sur un trottoir, devant des greniers sans doute trop remplis, une centaine de sacs de grains que des chameaux apportent, et il faut pour cela déranger trois petits enfants-squelettes, de cinq à dix ans, tout nus, qui reposaient ensemble à la place choisie.

« Ce sont trois frères, explique une voisine ; les parents qui les avaient amenés sont morts (de faim, c’est sous-entendu) ; alors ils sont là, ils restent là, ils n’ont plus personne. »

Et elle paraît le trouver tout naturel, cette créature, qui pourtant n’a pas l’air d’une méchante femme ! … Mon Dieu, qu’est-ce donc que ce peuple ? Et comment sont faites les âmes de ces gens, qui pour rien au monde ne tuerait un oiseau, mais qui ne se révoltent pas de ce qu’on laisse, devant leur porte, mourir les petits-enfants ?

Au croisement de deux avenues de palais et de temples roses, sur une de ces places qu’encombrent les marchands, les cavaliers, les femmes drapées de mousselines et couvertes d’anneaux d’or, un étranger, un Français, vient d’arrêter sa voiture, près d’un tas sinistre de décharnés qui ne bougent plus, et il s’est baissé pour mettre des pièces de monnaie dans leurs mains inertes.

Alors, soudainement, c’est comme la résurrection de toute une tribu de momies ; les têtes se dressent de dessous les haillons qui couvraient les figures ; les yeux regardent, puis les formes squelettales se remettent debout : « Quoi ! On fait l’aumône ! Il y a quelqu’un qui donne ! On va pouvoir acheter à manger. » Le macabre réveil se propage en traînée subite jusqu’à d’autres tas qui gisaient plus loin, dissimulés derrière des promeneurs, derrière des piles d’étoffes ou des fourneaux de pâtissier. Et tout cela grouille, surgit et s’avance : masques de cadavres dont les lèvres recroquevillées laissent trop voir les dents, yeux caves aux paupières mangées par les mouches, mamelles qui pendent comme des sacs vides sur les cercles du thorax, ossatures qui se heurtent avec des bruits de morceaux de bois. Et l’étranger, en une minute, est entouré d’une ronde de cimetières, pressé, griffé par des mains déjà terreuses, aux grands ongles, qui cherchent à lui arracher son argent, tandis que les pauvres yeux, au contraire, demandent pardon, remercient et supplient …

Et puis, silencieusement, cela s’effondre. Un des spectres, qui chancelait de faiblesse, s’est accroché au spectre voisin, qui a chancelé à son tour, et la chute s’est communiquée de proche en proche, sans un cri, sans une résistance, tous les épuisés de cramponnant les uns aux autres et tombant ensemble, comme de lamentables marionnettes, comme s’abattent des quilles, puis roulant dans la poussière, évanouis, ne se relevant plus … [ … ]

Pour ceux-là qui sont par terre, qu’importe le jour bruyant, ou la nuit tranquille, ou le radieux matin, puisqu’il n’y a plus d’espérance, puisque personne n’aura pitié, puisqu’il faut rester où la tête alourdie est tombée, et attendre là, sur le même pavé, la grande crispation qui finira tout …

Extrait de : L’Inde (sans les Anglais) 1899-1900, Pierre Loti.

Mars 2014 :

Notre car vient juste de s’arrêter le long du trottoir et déjà c’est l’assaut ! Je laisse les autres descendre et affronter cette masse informe d’estropiés, de mutilés, de jeunes femmes tenant dans leurs bras des petites crevettes rougies par les rayons brûlants du soleil –des nouveaux nés aux visages de petits vieux-.

L’air est presque irrespirable tant la chaleur est intense, les bruits de la ville nous assourdissent et l’agitation est totalement frénétique. Ça grouille de partout à en donner le vertige ! Durant plus de trois heures, nous allons arpenter ainsi les rues de la ville rose, nous mêler à cette foule colorée, humer des odeurs de fritures qui se mélangent avec celles des égouts bouchés. Si, par malheur, on s’arrête devant une échoppe pour observer un bibelot, aussitôt le marchand apparait et on ne peut plus s’en débarrasser. Il vous suit sans répit, revenant à la charge pour essayer de vendre sa marchandise malgré votre refus. Alors il faut se fâcher, élever la voix pour qu’enfin il fasse demi-tour… Mais on le retrouve bientôt quelques minutes plus tard, revenant à la charge. C’est insupportable !

Quand enfin on rejoint le car, on retrouve alors toute la horde des estropiés qui reprennent leur harcèlement pour obtenir quelques pièces. Ils se bousculent, s’engueulent entre eux et vous tirent par les vêtements. Que faire ? Si vous donnez quelque chose à l’un, les autres vont se ruer sur lui et vont devenir encore plus pressants. Un des participants du groupe a des gâteaux secs qu’il commence à distribuer, mais très vite il est totalement submergé par l’afflux des mains tendues qui le tirent par sa chemise. Il trouve alors refuge dans le car.

J’ai repris ma place près de la vitre, au fond du car et là, je les observe, tous ces malheureux qui continuent de quémander en tapant dans les vitres … Bientôt je détourne la tête, j’ai du mal à supporter leurs regards, je me sens coupable. Coupable de quoi au juste ? D’être née dans un pays où l’on ne meurt plus de faim depuis longtemps ? Mais, de fait, ce n’est pas à moi de me sentir coupable, mais plutôt à ce pays lui-même qui n’est pas capable de subvenir aux besoins de sa population. Tant que la religion sera omniprésente, les choses ne risquent pas d’évoluer rapidement. On verra encore longtemps de grosses vaches bien nourries se prélasser au milieu des rues et de pauvres gens crever de faim sur les trottoirs. Comme le dit Loti :

Mon Dieu, qu’est-ce donc que ce peuple ? Et comment sont faites les âmes de ces gens, qui pour rien au monde ne tuerait un oiseau, mais qui ne se révoltent pas de ce qu’on laisse, devant leur porte, mourir les petits-enfants ?

05:32 Publié dans Livres, Pierre Loti | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : inde, jaipur, pierre loti

mercredi, 26 novembre 2014

215. Un lieu, un livre -2-

La mer Morte et le Jourdain

Samedi 7 avril 1894

Les plans de montagnes continuent de s’abaisser vers cette étrange et unique région, située au-dessous du niveau des mers et où sommeillent des eaux qui donnent la mort. Il semble qu’on ait conscience de ce qu’il y a d’anormal en ce dénivellement, par je ne sais quoi de singulier et d’un peu vertigineux que présentent ces perspectives descendantes. [ … ]

Vers trois heures, des régions élevées où nous sommes encore, nous découvrons en avant de nous la contrée plus basse que les mers et, comme si nos yeux avaient conservé la notion des habituels niveaux, elle nous semble, en effet, n’être pas une plaine comme les autres, mais quelque chose de trop descendu, de trop enfoncé, un grand affaissement de la terre, le fond d’un vaste gouffre où la route va tomber.

Cette contrée basse a des aspects de désert, elle aussi, des traînées grises, miroitantes, comme des champs de lave ou des affleurements de sel ; en son milieu, une nappe invraisemblablement verte, qui est l’oasis de Jericho — et, vers le sud, une étendue immobile, d’un poli de miroir, d’une triste teinte d’ardoise, qui commence et qui se perd au loin sans qu’on puisse la voir finir : la mer Morte, enténébrée aujourd’hui par tous les nuages des lointains, par tout ce qui pèse là-haut de lourd et d’opaque sur la rive du Moab. [ … ]

Quand nous sommes tout en bas dans la plaine, une accablante chaleur nous surprend ; on dirait que nous avons parcouru un chemin énorme du côté du sud, er, tout simplement, nous sommes descendus de quelques centaines de mètres vers les entrailles de la terre ; c’est à leur niveau abaissé que ces environs de la mer Morte doivent leur climat d’exception. [ … ]

Dimanche 8 avril 1894

On sait que les géologues font remonter aux premiers âges du monde l’existence de la mer Morte ; ils ne contestent pas cependant qu’à l’époque de la destruction des villes maudites, elle dut subitement déborder, après quelque éruption nouvelle, pour couvrir l’emplacement de la Pentapole moabitique. Et c’est alors que fut engloutie toute cette vallée des Rois, où s’étaient assemblés, contre Chodorlahomor, les rois de Sodome, de Gomorrhe, d’Adama, de Séboïm et de Ségor (Genèse, XIV,3) ; toute cette plaine de Siddim qui paraissait un pays très agréable, arrosé de ruisseaux comme un jardin de délices ( Genèse, XIII, 10 ). Depuis ces temps lointains, cette mer s’est quelque peu reculée, sans cependant changer sensiblement de forme. Et, sous le suaire de ses eaux lourdes, inaccessibles aux plongeurs par leur densité même,dorment d’étranges ruines, des débris qui, sans doute, ne seront jamais explorés ; Sodome et Gomorrhe sont là, ensevelies dans ses profondeurs obscures …

De nos jours, la mer Morte, terminée au nord par les sables où nous cheminons, s’étend sur une longueur de 80 kilomètres, entre deux rangées de montagnes parallèles : au levant, celles du Moab, éternellement suintantes de bitume, qui se maintiennent ce matin dans des violets sombres ; à l’ouest, celles de Judée, dune autre nature, tout en calcaires blanchâtres, en ce moment éblouissantes de soleil. Des deux côtés la désolation est aussi absolue ; le même silence plane sur les mêmes apparences de mort.

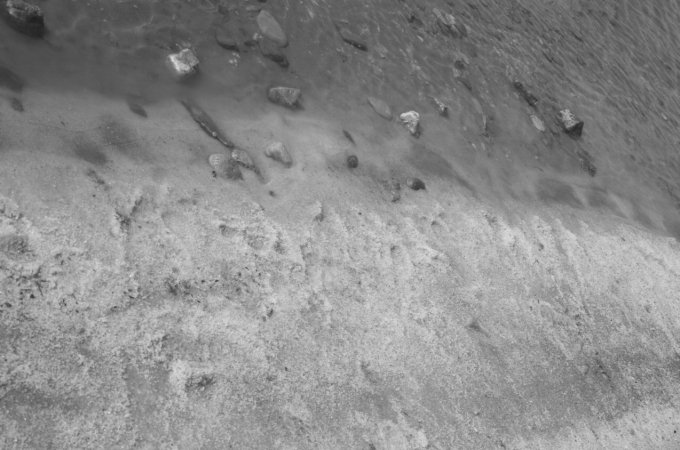

Cependant, sur la sinistre grève où nous arrivons, la mort s’indique, vraiment imposante et souveraine. Il y a d’abord, comme une ligne de défense qu’il faut franchir, une ceinture de bois flottés, de branches et d’arbres dépouillés de toute écorce, presque pétrifiés dans les bains chimiques, blanchis comme des ossements, et on dirait des amas de grandes vertèbres. Puis, ce sont des cailloux roulés, comme au bord de toutes les mers ; mais pas une coquille, pas une algue, pas seulement un peu de limon verdâtre, rien d’organique, même au degré le plus inférieur ; et on n’a vu cela nulle part, une mer dont le lit est stérile comme un creuset d’alchimie ; c’est quelque chose d’anormal et de déroutant. Des poissons morts gisent ça et là, durcis comme les bois, momifiés dans le naphte et les sels ; poissons du Jourdain que le courant a entraînés ici et que les eaux maudites ont étouffés aussitôt.

Et devant nous, cette mer fuit, entre ses rives de montagnes désertes, jusqu’à l’horizon trouble, avec des airs de ne pas finir. Ses eaux blanchâtres, huileuses, portent des taches de bitume étalées en larges cernes irisés. D’ailleurs, elles brûlent, si on les boit, comme une liqueur corrosive ; si on y entre jusqu’aux genoux, on a peine à y marcher, tant elles sont pesantes ; on ne peut y plonger ni même y nager dans la position ordinaire, mais on flotte à la surface comme une bouée de liège. Jadis, l’empereur Titus y fit jeter, pour voir, des esclaves liés ensemble par des chaînes de fer, et ils ne se noyèrent point.

Du côté de l’est, dans le petit désert de ces sables où nous venons de marcher pendant deux heures, une ligne d’un beau vert d’émeraude serpente, un peu lointaine, très surprenante au milieu de ces désolations jaunâtres ou grises, et finit par aboutir à la plage funèbre : c’est le Jourdain, qui arrive entre ses deux rideaux d’arbres, dans sa verdure d’avril toute fraîche, se jeter dans la mer Morte.

Encore une heure de route, à travers les sables et les sels, pour atteindre ce fleuve aux eaux saintes.

Les montagnes de la Judée et du Moab commencent à s’enténèbrer , comme hier, sous des nuées d’apocalypse. Là-bas, tous les fonds sont noirs et le ciel est noir, au-dessus du morne étincellement de la terre. Et, en chemin, voici qu’un muletier syrien de Beyrouth — grand garçon naïf d’une quinzaine d’années que nous avons loué à Jérusalem, avec sa mule, pour porter notre bagage — se met à fondre en larmes, disant que nous l’avons emmené ici pour le perdre, nous suppliant de revenir en arrière. Il n’avait encore jamais vu les parages de la mer Morte, et il est impressionné par ces aspects inusités ou hostiles ; il est pris d’une espèce d’épouvante physique du désert ; alors, nous devons le rassurer comme un petit enfant.

Quelques ruisseaux, bruissant sur le sable et les pierres, annoncent d’abord l’approche du fleuve. Puis, subitement, l’air s’emplit de moustiques et de moucherons noirs, qui s’abattent sur nous en tourbillons aveuglants. Et, enfin, nous atteignons la ligne de fraîche et magnifique verdure qui contraste d’une façon si singulière avec les régions d’alentour : des saules, des coudriers, des tamarisques, de grands roseaux emmêlés en jungle. Entre ces feuillages, qui le voilent sous leur épais rideau, le Jourdain roule lourdement vers la mer Morte ses eaux jaunes et limoneuses ; c’est lui qui, depuis des millénaires, alimente ce réservoir empoisonné, inutile et sans issue. Il n’est plus aujourd’hui qu’un pauvre fleuve quelconque du désert ; ses bords se sont dépeuplés de leurs villes et de leurs palais ; des tristesses et des silences infinis sont descendus sur lui comme sur toute cette Palestine à l’abandon. À cette époque de l’année, quand Pâques est proche, il reçoit encore de pieuses visites ; des hordes de pèlerins, accourus surtout des pays du Nord, y viennent, conduits par des prêtres, s’y baignent en robe blanche comme les chrétiens des premiers siècles et emportent religieusement, dans leurs patries éloignées, quelques gouttes de ses eaux, ou un coquillage, un caillou de son lit. Mais après, il redevient solitaire pour de longs mois, quand la saison des pèlerinages est finie, et ne voit plus de loin en loin passer que quelques troupeaux, quelques bergers arabes moitié bandits.

Extrait de « Jérusalem » de Pierre Loti.

Septembre 2014 :

La superbe route qui nous conduit jusqu’à la mer Morte descend brutalement vers des profondeurs insoupçonnées.

À mi-chemin, nous nous arrêtons pour photographier le panneau indiquant que nous sommes exactement au niveau des mers, puis la descente continue. Lorsque nous sortons enfin du car, nous sommes saisis par une chaleur suffocante et pas le moindre souffle d’air ! Nous ressemblons à ces malheureux poissons échoués sur un rivage et qui ouvrent désespérément leur bouche. Voici bientôt les bords de la mer Morte ; il est bien loin le désert décrit par Loti. Ici ce ne sont que constructions, centres de soins, hôtels luxueux, belles résidences, magasins pour touristes.

Après le déjeuner, certains sont allés faire trempette pour tester la flottaison.

Une épaisse couche de sel s’est amoncelée sur les bords et je me contenterai d’un bain de pieds. Puis je ramasse un galet pour ma collection.

Quant au Jourdain, peut-on encore parler d’un fleuve en voyant ce minuscule filet d’eau serpenter entre les roseaux ?

L’eau n’arrive même plus à l’endroit où Jésus fut baptisé.

Mais ce qui n’a pas changé depuis le passage de Pierre Loti, c’est la visite du lieu par les pèlerins. Peut-être même sont-ils aujourd’hui plus nombreux ; une récente mosaïque nous rappelle que Jean-Paul II fut un de ces pèlerins.

07:38 Publié dans Livres, Pierre Loti | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : mer morte, jourdain, jordanie, pierre loti

mardi, 21 septembre 2010

362. Deux visions à un siècle d'écart, suite et fin

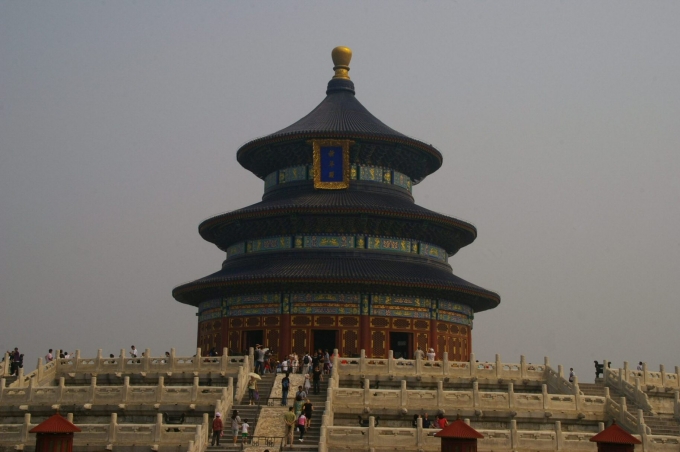

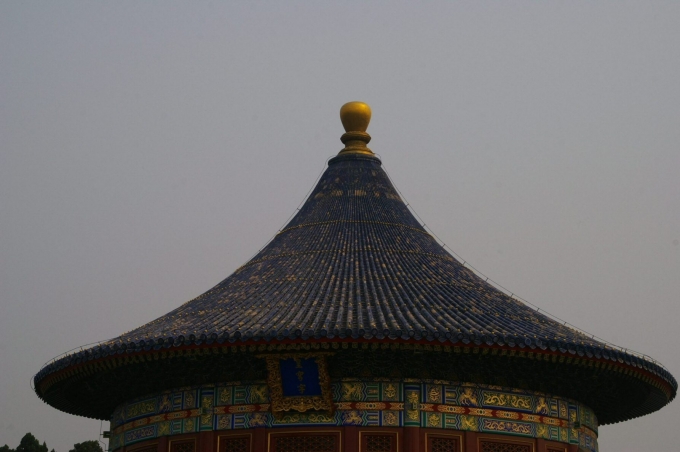

" Comme pour tous les bois sacrés, il y a double enceinte. Et des temples secondaires, disséminés sous les cèdres, précèdent le grand temple central.

N’étant jamais venus, nous nous dirigeons au jugé vers quelque chose qui doit être cela ; plus haut que tout, dominant la cime des arbres, une lointaine rotonde au toit d’émail bleu, surmontée d’une sphère d’or qui luit au soleil.

En effet, c’est bien le sanctuaire même, cette rotonde à laquelle nous finissons par arriver. Les abords en sont silencieux : plus de chevaux ni de cavaliers barbares. Elle pose sur une haute esplanade en marbre blanc où l’on accède par des séries de marches et par un « sentier impérial », réservé aux Fils du Ciel qui ne doivent point monter d’escaliers. Un « sentier impérial » c’est un plan incliné, généralement d’un même bloc, un énorme bloc monolithe de marbre, couché en pente douce et sur lequel se déroule le dragon à cinq griffes, sculpté en bas-relief ; les écailles de la grande bête héraldique, ses anneaux, ses ongles, servant à soutenir les pas de l’Empereur, à empêcher que ses pieds chaussés de soie ne glissent sur le Sentier étrange réservé à Lui seul et que pas un Chinois n’oserait toucher.

Nous montons en profanateurs par le « sentier impérial », frottant de nos gros souliers en cuir les fines écailles blanches de ce dragon.

Du haut de la terrasse solitaire, mélancoliquement et éternellement blanche de l’inaltérable blancheur du marbre, on voit, par-dessus les arbres du bois, l’immense Pékin se déployer dans sa poussière, que le soleil commence à dorer comme il dore les petits nuages de soir.

La porte du temple est ouverte, gardée par un cavalier indien aux longs yeux de sphinx, qui salue et nous laisse entrer —aussi dépaysé que nous-mêmes, celui-là, dans ces ambiances extrachinoises et sacrées.

Le temple circulaire est tout éclatant de rouge et d’or, sous son toit d’émail bleu ; c’est un temple neuf, bâti en remplacement du très ancien qui brûla il y a quelque dix ans. Mais l’autel est vide ; des pillards sont passés par là ; il ne reste que le marbre des pavés, la belle laque des plafonds et des murs ; les hautes colonnes de laque rouge, rangées en cercle, tout uniment fuselées, avec des enroulements de fleurs d’or.

Sur l’esplanade alentour, l’herbe, les broussailles poussent, ça et là, entre des dalles sculptées, attestant la vieillesse extrême des marbres, malgré tout ce blanc immaculé où tombe un soleil si morne et si clair. C’est un lieu dominateur, jadis édifié à grands frais pour les contemplations des souverains, et nous nous y attardons à regarder, comme les Fils du Ciel.

Il y a d’abord, dans nos environs proches, les cimes des thuyas et des cèdres, le grand bois qui nous enveloppe de tranquillité et de silence. Et puis, vers le nord, une ville sans fin, mais qui est nuageuse, qui paraît presque inexistante ; on la devine plus qu’on ne la voit, elle se dissimule comme sous des envolées de cendre, ou sous de la brume, ou sous des voiles de gaze, on ne sait trop ; on croirait plutôt un mirage de ville, sans ces toitures monumentales de proportions exagérées, qui de distance en distance émergent du brouillard, bien nettes et bien réelles, le faîte étincelant d’émail : les palais et les pagodes. Derrière tout cela, très loi, la crête des montagnes de Mongolie, qui ce soir n’ont point de base, ressemble à une découpure de papier bleu et rose, dans l’air. Vers l’ouest enfin, c’est la steppe grise par où nous sommes venus ; la lente procession des caravanes la traverse en son milieu, y traçant dans le lointain comme une coulée brune, jamais ininterrompue, et on se dit que ce défilé sans trêve doit continuer pareil pendant des centaines de lieues, et qu’il en va de même, avec une lenteur identique, sur toutes les grandes voies de la Chine, jusqu’aux frontières si reculées.

Cela, c’est le moyen de communication séculaire et interchangeable entre ces hommes d’une autre espèce que nous, ayant des ténacités, des patiences supérieures, et pour lesquels la marche du temps, qui nous affole, n’existe pas ; c’est la circulation artérielle de cet empire démesuré, où pensent et spéculent quatre ou cinq cents millions de cerveaux tournés au rebours des nôtres et que nous ne déchiffrerons jamais … » Pierre Loti, Les derniers jours de Pékin.

Juin 2010 :Après avoir franchi d’innombrables portes peintes en rouge et ornées de motifs en or, nous atteignons l’immense rotonde au toit d’émail bleu. La foule compacte des touristes, chinois pour la plupart, se presse à l’entrée pour y pénétrer. Il y a trop de monde, je préfère attendre. Le « sentier impérial » est protégé par une barrière. Je repense à Loti venant frotter ses souliers sur les écailles du dragon de marbre blanc. Notre guide Gaston se lance dans d’interminables explications. La vision donnée par Loti sera la seule que je retiendrai. Au loin, on entend le brouhaha intense de cette ville gigantesque que l’on devine plus qu’on ne voit, perdue dans ses brouillards. Il y a bien longtemps maintenant que les caravanes ont disparu …

Nous nous frayons péniblement un passage vers la sortie du temple, parmi des centaines de Chinois venus là pour s’adonner à diverses activités.

08:28 Publié dans Pierre Loti | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : voyage, chine, pékin, temple du ciel, pierre loti

mercredi, 15 septembre 2010

356. Deux visions à un siècle d'écart -1-

C’est avec grand plaisir que j’ai repris la lecture des voyages de Pierre Loti. Durant les vacances j’avais prêté le livre à Thierry. Me voici de nouveau plongée dans son récit de Pékin en 1900, rappelez-vous, ICI.

Il est assez intéressant de comparer un lieu à deux époques distinctes. Et justement, je trouve exactement ce qui convient : la visite du temple du Ciel à Pékin, visite que j’ai eu l’occasion d’effectuer en juin dernier.

Nous retrouvons Pierre Loti le vendredi 19 octobre alors qu’il se prépare à aller visiter le temple du Ciel.

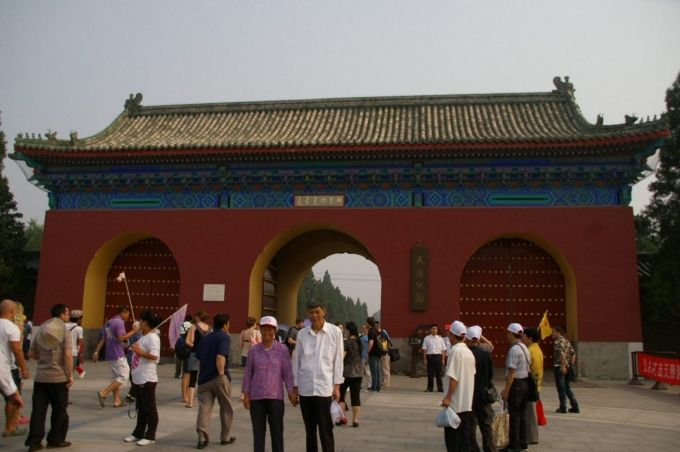

« D’après le plan de Pékin, c’est à cinq ou six kilomètres d’ici, ce temple du Ciel, le plus immense de tous les temples. Et cela se trouve, paraît-il, au centre d’un parc d’arbres séculaires, muni de doubles murs. Avant ces jours de désastre, le lieu était impénétrable ; les empereurs seuls y venaient une fois l’an s’enfermer pendant une semaine pour un solennel sacrifice, longuement précédé de purifications et de rites préparatoires. […]

La grande avenue que nous suivons depuis une demi-heure aboutit maintenant à un pont courbé en marbre blanc, encore superbe, jeté sur une sorte de canal fétide où des détritus humains macèrent avec des ordures, et ici les maisons finissent ; la rive d’en face n’est plus qu’une steppe lugubre.

Juin 2010 : le car nous conduit vers le temple du Ciel. Nous sommes happés par la circulation intense qui règne à cette heure matinale, coincés dans des embouteillages interminables, ne voyant guère plus loin que cinquante mètres en raison d’un brouillard dû en partie à la pollution de l’air. Nous traversons bientôt un pont enjambant une sorte de canal

C’était le pont des Mendiants — hôtes dangereux qui, avant la prise de Pékin, se tenaient en double rangée menaçante le long des balustres à têtes de monstres, et rançonnaient les passants ; ils formaient une corporation hardie, ayant un roi, et quelquefois pillant à main armée. Cependant leur place est libre aujourd’hui ; depuis tant de batailles et de massacres, la truanderie a émigré.

Tout de suite après ce pont, commence une plaine grise, d’environ deux kilomètres, qui s’étend, vide et désolée, jusqu’au grand rempart là-bas, là-bas, où Pékin finit. Et la chaussée, avec son flot de caravanes tranquilles, à travers cette solitude, continue tout droit jusqu’à la porte du dehors, qui semble presque aussi lointaine sous son grand donjon noir. Pourquoi ce désert enclavé dans la ville ? Il ne porte même pas trace d’anciennes constructions ; il doit avoir été toujours ainsi. Et on n’y voit personne non plus ; quelques chiens errants, quelques guenilles, quelques ossements qui traînent, et c’est tout. […]

Juin 2010 : pour arriver jusqu’à l’entrée du temple, nous avons traversé de nombreux quartiers modernes qui n’ont rien à envier aux mégalopoles du reste du monde. Tout est construit, bétonné à outrance, les autoroutes se mélangeant en des nœuds qui semblent inextricables. Et partout la foule, la foule des humains qui se pressent au travail, mais aussi la foule des Chinois qui viennent découvrir leur patrimoine. Ils sont facilement repérables, portent tous la même casquette et suivent docilement le guide qui, muni d’un haut-parleur, hurle plus qu’il ne parle les explications devant un auditoire recueilli.

Il a plus de six kilomètres de tour, l’enclos du temple du Ciel ; il est une des choses les plus vastes de cette ville, où tout a été conçu avec cette grandeur des vieux temps, qui aujourd’hui nous écrase. La porte, jadis infranchissable, ne se ferme plus, et nous entrons dans un bois d’arbres séculaires, cèdres, thuyas et saules, sous lesquels de longues avenues ombreuses sont tracées. Mais ce lieu, tant habitué au respect et au silence, est profané aujourd’hui par la cavalerie des « barbares ». Quelques milliers d’Indiens, levés et expédiés contre la Chine par l’Angleterre, sont là campés, leurs chevaux piétinant toutes choses ; les pelouses, les mousses s’emplissent de fumier et de fientes. Et, d’une terrasse de marbre où l’on brûlait autrefois de l’encens pour les dieux, montent les tourbillons d’une fumée infecte, les Anglais ayant élu cette place pour y incinérer leur bétail mort de la peste bovine et y fabriquer du noir animal.»

Juin 2010 : après avoir quitté le car sur une immense place servant de parking, nous nous dirigeons vers la grande porte d’entrée, gardée par des soldats. Nous voici maintenant dans un parc aménagé en espaces de détente pour les Pékinois qui viennent s’adonner à différentes activités.

À suivre …

19:55 Publié dans Pierre Loti | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pékin, temple, ciel, pierre loti

vendredi, 07 mai 2010

186. Les derniers jours de Pékin-9-

Après avoir laissé la jonque sur les rives du fleuve Peï-Ho, Loti et quelques autres se dirigent à cheval vers Pékin.

«Dix heures. Nous devons approcher de Pékin, dont rien pourtant ne décèle encore le voisinage. Pas une figure de Chinois ne s'est montrée depuis notre départ ; les campagnes continuent d'être désertes et inquiétantes de silence, sous le voile de l'imperceptible pluie.

Nous allons passer, paraît-il, non loin du mausolée d'une impératrice, et le chancelier de France, qui connaît ces environs, me propose de faire un détour pour l'apercevoir. Donc, laissant tout notre monde continuer tranquillement l'étape, nous prenons des sentiers de traverse, en allongeant le trot de nos chevaux dans les hautes herbes mouillées.

Bientôt paraissent un canal et un étang, blêmes sous le ciel incolore. Personne nulle part ; des tranquillités mornes de pays dépeuplé. Le mausolée, sur la rive d'en face, émerge à peine de l'ombre d'un bois de cèdres, muré de toutes parts ; nous ne voyons guère que les premiers portiques de marbre qui y conduisent, et l'avenue des stèles blanches qui va se perdre sous les arbres mystérieux ; tout cela un peu lointain et reproduit par le miroir de l'étang, en longs reflets renversés qui s'estompent. Près de nous, des lotus, meurtris par le froid, penchent leurs grandes tiges sur l'eau couleur de plomb, où des cernes légers se tracent à la chute des gouttes de pluie. Et, parmi les roseaux, ces quelques boules blanchâtres, ça et là, sont des têtes de mort ... [...]

- Pékin ! me dit tout à coup l'un de ceux qui cheminent avec moi, désignant une terrible masse obscure, qui vient de se lever au-dessus des arbres, un donjon crénelé, de proportions surhumaines.

Pékin ! ... Et, en quelques secondes, tandis que je subis la puissance évocatrice de ce nom ainsi jeté, une grande muraille couleur de deuil, d'une hauteur jamais vue, achève de se découvrir, se développe sans fin, dans une solitude dénudée et grisâtre, qui semble une steppe maudite. C'est comme un formidable changement de décor, exécuté sans bruit de machinistes, ni fracas d'orchestre, dans un silence plus imposant que toutes les musiques. Nous sommes au pied de ces bastions et de ces remparts, nous sommes dominés par tout cela, qu'un repli de terrain nous avait caché. En même temps, la pluie devient de la neige, dont les flocons blancs se mêlent aux envolées sombres des détritus et de la poussière. La muraille de Pékin nous écrase, chose géante, d'aspect babylonien,, chose intensément noire, sous la lumière morte d'un matin de neige et d'automne. Cela monte dans le ciel comme les cathédrales, mais cela s'en va, cela se prolonge, toujours pareil, durant des lieues. Pas un passant aux abords de cette ville, personne. Pas une herbe non plus le long de ces murs ; un sol raviné, poussiéreux, sinistre comme des cendres, avec des lambeaux de vêtements qui traînent, des ossements, un crâne. Et, du haut de chacun des créneaux noirs, un corbeau, qui s'est posté, nous salue au passage en croassant à la mort.[ ... ]

Alors, d'une porte, là-bas en avant, d'une percée dans l'enceinte colossale, sort une énorme et lente bête brune, fourrée de laine comme un mouton géant - puis deux, puis trois, puis dix ; une caravane mongole, qui commence de couler vers nous, dans ce même silence, toujours, où l'on n'entend que les corbeaux croasser. À la file incessante les monstrueux chameaux de Mongolie, tout arrondis de fourrure, avec d'étonnants manchons aux jambes, des crinières comme des lions, processionnent sans fin le long de nos chevaux qui s'effarent ; ils ne portent ni cloches ni grelots, comme en ont ces bêtes maigres, aux harmonieuses caravanes des déserts arabiques ; leurs pieds s'enfoncent profondément dans la poussière qui assourdit leurs pas, le silence n'est pas rompu par leur marche. Et les Mongols qui les mènent, figures cruelles et lointaines, nous jettent à la dérobée , des regards ennemis.

Aperçue à travers un voile de neige fine et de poussière noire, la caravane nous a croisés et s'éloigne, sans un bruit, ainsi qu'une caravane fantôme. Nous nous retrouvons seuls, sous cette muraille de Titans, du haut de laquelle les corbeaux nous regardent passer. Et c'est notre tour à présent de franchir, pour entrer dans la ville ténébreuse, les portes par où ces Mongols viennent de la quitter.»

Pierre Loti, Les derniers jours de Pékin (extraits).![51X43qAvDQL._SS500_[1].jpg](http://tinouaujourlejour.hautetfort.com/media/01/00/1037717031.jpg)

J'arrête ici le récit que fait Pierre Loti de son entrée dans Pékin. Vous pouvez toutefois vous procurer le récit complet. (11,39 euros sur amazon.fr).Je reprendrai cette note ultérieurement, dans le courant du mois de juin, pour vous donner cette fois, mon impression quand j'arriverai à Pékin.

Du rêve à la réalité ... avec cependant plus d'un siècle séparant les deux récits. Et puis,

je n'ai pas la plume de Loti !

17:22 Publié dans Pierre Loti | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : voyage, pékin, chine, pierre loti