samedi, 30 novembre 2013

203. Les petits travaux disparus -3-

Il y avait des enfants un peu plus grands que moi qui venaient de Vaugareau dans la vallée et nous, nous étions à la Barbinière, sur la côte, un peu en retrait. Nous devions prendre un petit chemin vert piéton pour arriver sur la route. Maman avait demandé à Jean et à Jeanne -des jumeaux enfants d’une amie de maman- et à quelques autres de me prendre en passant. Ils faisaient « hou hou » très fort et je me retrouvais avec eux. Au début j’étais très timide et puis je me suis habituée. Au repas de midi j’allais chez une cousine pour déjeuner mais je ne m’y plaisais pas, elle n’aimait pas les enfants et je le sentais ; finalement je ne mangeais rien ou peu, je m’ennuyais.

Il n’y avait pas de cantine à l’école et comme papa était au conseil municipal, lors d’une réunion il a proposé d’organiser une cantine pour les enfants de la campagne ; Il fournirait lui-même les légumes pour faire un bon potage. Dans l’école on trouva un local où furent installés une cuisinière, une table et des bancs. Les grands avec la maîtresse firent la soupe. Nous devions mettre le couvert, faire la vaisselle, remettre tout en ordre après avoir mangé la soupe et nos tartines. Ce que nous avons été heureux dans cette cantine ! À tour de rôle, une grande surveillait, mais ce n’était pas très sérieux, nous étions assez libres.

Heureux enfants ! Aujourd’hui tout doit être réglementé, des tables et des chaises d’une certaine dimension, une salle proportionnée et insonorisée, des règles d’hygiène draconiennes où c’est tout juste si les cuisiniers ne sont pas attifés comme des chirurgiens. Quant à la bouffe, n’en parlons même pas !

Je n’ai pas dû apprendre grand-chose la première année, je me suis simplement habituée.

J’aimais assez la maîtresse, mais le soir j’étais folle de joie de rentrer chez nous. Mes camarades me laissaient en haut de la côte et je descendais par le chemin. De là je voyais toute la ferme, la cour avec un bâtiment à droite, la façade à l’ouest qui comprenait la cuisine, une écurie, un hangar, une autre écurie de chevaux, un autre bâtiment face au midi avec l’étable, la grange, le cellier et nos chambres. Derrière l’étable et la grange il y avait la laiterie, le toit à porc et aux chèvres, le puits, le jardin et les cabinets …

Ah, la cabane au fond du jardin ! J’ai connu ça aussi chez elle et son mari. Un trou profond dans le sol, entouré de planches pour poser les pieds et, accroché à un fil de fer, le journal coupé en petits feuillets.

Nous devions passer entre les bâtiments par une « ruette » -un grand couloir avec un caniveau qui partait de la cuisine-. Cette ruette était glaciale l’hiver. Très souvent je voyais maman préparer les lampes pour le soir ; Elle les emplissait de pétrole, les essuyait bien ; Elle faisait ça dehors à couse de l’odeur. Elle remplissait aussi la lampe tempête pour l’étable et les chevaux. Il n’y avait pas encore l’électricité en campagne, ni lampe de poche comme maintenant. Il fallait aussi rentrer le bois à la cuisine. Oui, chez nous il y avait un coin « tas de bois » rempli de rondins fins et gros pour la cheminée. Mes frères faisaient cette corvée, ensuite, quand j’eus dix ans, c’était moi. Nous n’avions pas encore de cuisinière et maman faisait la cuisine dans une marmite. Elle en avait une grosse et une petite.

Il y avait aussi un coin « eau » sur une petite table : c’était une seille pleine cachée sous un torchon pour la protéger de la poussière. Nous avions intérêt à faire le plein d’eau avant la nuit car le puits était assez loin. Cela est devenu ma corvée sitôt que j’ai su tirer de l’eau au puits.

Dehors, à gauche de la porte de la cuisine il y avait une sorte d’évier en pierre où était toujours posé un godet que nous remplissions d’eau. Du fond du godet partait un tuyau par où coulait l’eau sous laquelle nous nous savonnions les mains. L’eau sale s’écoulait dans le caniveau.

L’été mes frères et papa faisaient leur toilette dehors ; nous et maman faisions notre toilette dans une grande bassine dans la chambre.

En 1960, les choses avaient peu évolué à la campagne. Quand j’y allais en vacances, on faisait toujours sa toilette dans la cuisine et pour se laver complètement, Yvonne mettait une grande lessiveuse d’eau à bouillir dans la buanderie.

Le soir maman et Mélina trayaient et distribuaient nourriture et litière. Mes frères s’occupaient des chevaux, des cocottes et des moutons. Papa lisait le journal et nous, nous jouions toutes les deux, ma petite sœur étant devenue une belle petite fille avec de jolies boucles.

À suivre

11:45 Publié dans Correspondance | Lien permanent | Commentaires (0)

vendredi, 29 novembre 2013

202. Les petits travaux disparus -2-

" Enfin la joie me revint et je m’habituais à ces nouvelles personnes. Je comprenais bien que maman devait s’occuper du bébé et de la maison. J’accompagnais souvent la bonne à l’étable, à l’herbe, ou courais après mes frères. J’adorais mes frères !, L’aîné, Aimé, seize ans, conduisait déjà les chevaux. Je ne me rappelle pas avoir joué avec lui. Ce qui m’intriguait et me fascinait le plus, c’étaient les bagarres entre lui et mon second frère, Raymond, treize ans et demi. C’était à qui des deux serait le plus fort ! Cela se passait presque toujours dans la grange, quelquefois au sujet du coupe-paille. Ray ne voulait pas pousser la paille et comme Aimé tournait la manivelle, il fallait bien que quelqu’un pousse la paille … Alors c’était la bagarre. J’avais un peu peur mais je restais là, surveillant si quelqu’un arrivait ; je donnais aussitôt l’alerte et la bagarre cessait. J’avais compris très vite que je ne devais pas moucharder si je voulais avoir le droit de jouer avec Raymond ; Il avait un grand sac de billes et billons de toutes les couleurs et pour en posséder je savais me taire.

Cette année là, il m’est arrivé une aventure que je n’ai jamais oubliée :

En automne, n'ayant pas encore de pacages, nous allions conduire les vaches aux champs. J’étais avec Mélina, assise dans le bas du champ des « Maltrets », à environ trois cents mètres de la ferme , gardant nos vaches, quand je m’aperçois qu’il manquait Cailleau, une superbe génisse de dix-huit mois, blanche avec des petites taches rouges, très fière.

Je partis à sa recherche ; en effet, je la trouvais tout en haut, cachée à notre vue par le dos d’âne du champ ; elle mangeait tranquillement. Je voulus lui faire faire demi-tour … Mais en vain ! Moi, petite bonne femme de cinq ans, ne lui faisait pas peur.

Tout à coup, agacée, elle fonça sur moi et me renversa sur le dos avec sa tête. J’eus un peu peur et voulus me relever, mais elle refonça sur moi, cela plusieurs fois de suite. Je m’aperçus que si je ne bougeais pas, elle non plus, me tenant en respect … Mais elle ne s’en allait pas !

Ce manège dura un moment et j’ai dû me mettre à pleurer.

C’est maman qui, de chez nous, allant chercher de l’eau au puits, aperçut la Cailleau, seule, la tête posée sur quelque chose de bleu … Tout à coup elle comprit ce qui se passait, accourut et me prit dans ses bras. Je me sens encore emportée par maman. Mélina arrivait en même temps. Je n’avais pas eu si peur que ça, d’ailleurs je n’ai jamais eu peur des vaches par la suite."

Ce n’est pas mon cas ! Lorsque j’allais en vacances chez Yvonne, il m’est arrivé plusieurs fois d’avoir à garder le troupeau de sept à huit bêtes dans un champ non clôturé. Armée de ma badine et un livre sous le bras, je partais donc peu rassurée je l’avoue. Il y avait une vache particulièrement récalcitrante, qui n’en faisait qu’à sa tête malgré toutes mes gesticulations. Ma plus grande hantise c’était de la voir aller sur la route ! Par chance, ça n’est jamais arrivé.

" Il y avait un chien à la maison mais il n’était pas souvent en liberté. Il était méchant parait-il.

C’est pourquoi nous ne l’emmenions pas nous aider à garder les vaches. Il était attaché au bout d’une grande chaîne à la niche que papa lui avait construite ; Il gardait la cour. Ce grand chien noir au poil ras s’appelait Vermouth et moi j’étais son amie ; Souvent je lui portais sa soupe ou sa tartine enduite de sauce ou encore les restes de notre repas. Il était doux avec moi.

Quand il pleuvait, mon plaisir était de rentrer avec mon chien dans la niche et tous les deux nous regardions tomber la pluie.

Au printemps suivant, maman alla rendre visite à ses parents habitant à environ deux kilomètres. Je revois ma petite sœur assise dans son landau vert, haut sur roues, et moi trottinant à côté.

Un jour, en revenant, Mimi – comme j’appelais ma petit sœur- se mit à jeter ses chaussons par-dessus bord. Je ramassais plusieurs fois de suite, mais, hop, un moment d’inattention et elle n’avait plus qu’un chausson … J e me souviens que maman voulait me faire faire demi-tour pour chercher ce chausson, mais je n’étais pas disposée à obéir. J’ai fait la comédie, maman était très fâchée et nous avons dû retourner assez loin pour le retrouver.

À la rentrée en octobre 1924 j’avais six ans et ce fut donc l’école. À cette époque les enfants allaient à pied en classe ; heureusement nous n’habitions qu’à deux kilomètres en prenant un chemin après un bout de route départementale. Maman m’apprit à faire attention pour traverser. Il n’y avait aucune maison … Maintenant c’est le nouveau Luynes : le domaine de Vaugareau, la salle des sports, le tennis, la piscine se trouvent justement sur le chemin que je prenais alors, qui traversait les champs et les vignes et qui descendait en pente dans Luynes, au pied du château dont nous avions la vue magnifique du côté-ouest. "

À suivre

17:44 Publié dans Correspondance | Lien permanent | Commentaires (1)

jeudi, 28 novembre 2013

201. Les petits travaux disparus -1-

La dernière fois que je vis "tante Yvonne", c'était un jour d'août 1978. Ce jour là mes parents l'avaient invitée à déjeuner dans leur maison de Cormery et j'étais allée la chercher en voiture à Luynes.

En 1980, au moment du décès de maman, elle m'avait écrit une lettre très touchante à laquelle je n'avais pas pu répondre. Et puis, nos chemins se sont définitivement séparés ...

Ce matin je ne fus pas donc pas étonnée d'apprendre qu'elle était décédée depuis plus de dix ans. Je me suis surtout reprochée d'être restée silencieuse durant toutes ces années.

Elle habitait toujours la vieille ferme sur le plateau ; c'est là que j'ai passé mes vacances de 1958 à 1962. Yvonne n'avait aucun lien de parenté avec ma famille. Mes grands-parents maternels avaient fait sa connaissance et celle de son mari durant la guerre alors qu'ils cherchaient à se ravitailler. Une solide amitié s'était alors nouée entre eux.

La dame à qui j'ai téléphoné ce matin m'a dit que le fils d'Yvonne vivait à Saint-Cyr. Il doit avoir environ 75 ans. Je l'ai peu connu, il était alors mobilisé en Algérie.

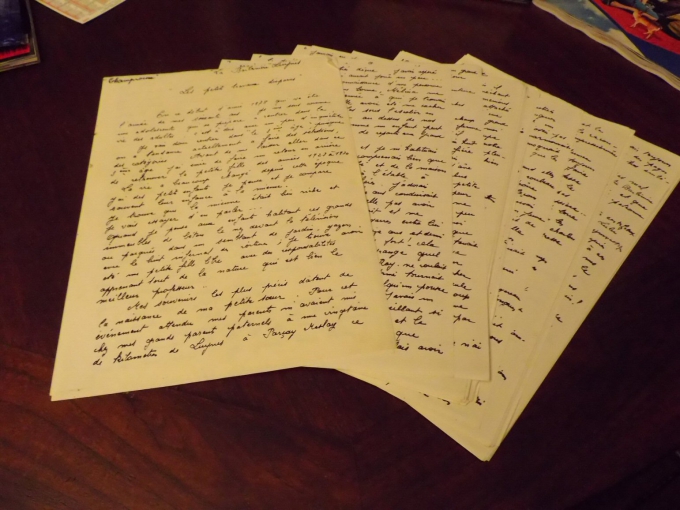

Aujourd'hui me restent alors les souvenirs d'enfance bien gravés dans ma mémoire et aussi un dossier intitulé "Les petits travaux disparus". C'est une copie manuscrite des souvenirs d'enfance d'Yvonne. Elle m'en avait donné un exemplaire. J'ai envie de partager ce récit avec vous :

" En ce début d’année 1978, qui va être l’année de mes soixante ans, je me sens comme une adolescente qui se prépare à rentrer dans la vie des adultes, c'est-à-dire avec un peu d’inquiétude.

Je vais donc entrer dans le « troisième âge », puisqu’on a tendance actuellement à faire des sélections, des catégories. Avant de me laisser aller dans ce 3e âge j’ai envie de faire un retour en arrière, de retrouver la petite fille des années 1923 à 1930.

La vie a beaucoup changé depuis cette époque. J’ai des petits enfants, je pense et je compare souvent leur enfance à la mienne. Je trouve que la mienne était bien riche et je vais essayer d’en parler …

Quand je pense aux enfants habitant ces grands immeubles de béton, le nez devant la télévision, ou parqués dans un semblant de jardin-gazon, avec le bruit infernal des voitures, je trouve avoir été une petite fille libre avec des responsabilités, apprenant tout de la nature qui est bien le meilleur professeur …

Mes souvenirs les plus précis datent de la naissance de ma petite sœur. Pour cet évènement attendu, mes parents m’avaient mise chez mes grands-parents paternels, à une vingtaine de kilomètres de Luynes, à Parçay-Meslay, ce qui était une grande distance pour moi qui n’avais jamais quitté la maison et qui ne connaissais pas mes grands-parents ou si peu …

Pourtant je me suis assez vite habituée, sachant que je devais obligatoirement rester là puisque nous devions avoir un bébé à la maison et qu’à ce moment là mes parents viendraient me chercher. Je me revois les soirs d’été, couchée sur le dos à côté de Grand-père, allongé dans l’herbe encore chaude, gardant Bichette, une superbe jument demi-sang Bai-cerise qui broutait tout autour de nous. Grand-mère allait presque tous les samedis au marché de Tours avec Bichette, mais ce n’était pas toujours facile car Bichette était capricieuse et si elle n’était pas décidée, elle faisait demi-tour sur la route et revenait chez elle sans que Grand-mère puisse la retenir ; ce jour là il fallait la dételer.

Quelques fois j’allais rejoindre ma cousine de neuf ans qui gardait ses vaches dans un champ de trèfle luzerne, mais auprès d’un champ de blé prêt à être moissonné ce qui donnait beaucoup de surveillance à ma cousine, les vaches ayant toujours envie d’aller traîner dans le blé. J’allais la trouver mais je n’étais guère rassurée, ces bêtes inconnues me faisaient peur, je n’avais cependant pas peur des nôtres. Nous nous amusions alors à nous cacher dans le blé pour faire peur aux effrontées ! J’avais tout juste cinq ans.

Mon oncle, ma tante et mes cousines habitaient une ferme à cinq cents mètres de chez Grand-père. Je n’ai pourtant pas osé y aller seule, j’avais peur de leurs chiens. Je jouais avec César, le chien de Grand-mère ; il était vieux et n’avait pas de queue. Je m’amusais des heures entières avec des plats en porcelaine qu’une dame avait donnés à Grand-mère pour ses petites filles. Le soir nous allions chercher du vin aux caves par un sentier tortillant à travers champs. Je me revois sautillant devant ou derrière Grand-mère. Mes grands-parents n’étaient pas débordant de tendresse mais je me sentais aimée et en sécurité.

Un beau jour de 15 août ma petite sœur est née. Quand la nouvelle m’est parvenue je ne savais que dire ! J’étais aussi un peu inquiète car je sentais qu’il y aurait quelque chose de nouveau à la maison, que ma petite vie serait changée … Après beaucoup de questions et d’impatience il fut convenu que mes grands-parents me reconduiraient dans quelques jours chez nous, en carriole anglaise à laquelle on attelait Bichette. Quelle joie, que de choses à voir en carriole ; on a le temps de tout voir et d’entendre le trot régulier, vif, fier du cheval, voir ses oreilles toujours en alerte, voir le paysage aussi loin que porte la vue.

Maintenant les enfants sont en auto. Que voient-ils ? La route défiler à toute vitesse, aucune sensation si ce n’est d’aller plus vite, ou bloqués dans un bouchon et entendre s’énerver les parents au volant. Quel dommage !

Bien sûr, revoir maman, papa, mes frères me fit une grande joie ; mais en faisant connaissance de ma petite sœur que je trouvais vraiment petite, je fus très déçue. J’avais espéré un bébé moins fragile qui aurait joué un peu … En plus, je dus faire connaissance d’une personne étrangère à la maison, une bonne, Mélina, une célibataire d’une trentaine d’années à qui je trouvais l’air sévère. Je me rappelle avoir été me cacher dans un taillis touffu de lilas sous l’escalier en pierres conduisant au grenier pour pleurer. Comme un enfant peut être ingrat ! Oui, j’avais envie de repartir avec Grand-père et Grand-mère …"

À suivre

12:08 Publié dans Correspondance | Lien permanent | Commentaires (1)

lundi, 25 novembre 2013

200. Les brèves de comptoir -1-

Je ne me reconnais plus bien dans l‘époque actuelle. On vit dans un monde aseptisé, lisse, où les différences entre les individus sont de moins en moins flagrantes. Finalement on tend à vouloir nous faire entrer dans un moule, à faire de nous des moutons dociles à qui l’on dicte ce qu’il faut penser, ce qu’il faut acheter. Bref un monde de robots où la violence contenue resurgit dans des comportements agressifs. Il est évident que cette société ne me plait pas, c’est sans doute la raison pour laquelle je reste calfeutrée chez moi.

Il m’arrive très souvent de repenser à ma jeunesse et à tous ces gens qu’un jour j’ai croisés au hasard des rencontres. Il y a longtemps déjà … Ils sont tous morts aujourd’hui, mais ils apparaissent parfois dans mes rêves, la nuit.

Faisons un plongeon dans le passé : nous sommes au début des années soixante. Du haut de mes onze ans, et quand j’ai fini mes devoirs, j’aime bien me mettre à la caisse pour vendre des cigarettes, des journaux et des timbres. Ma grand-mère a toujours un œil sur moi, au cas où je me tromperais dans les calculs. Mon père et ma mère, eux, servent les clients au bar.

Le décor est planté, faisons maintenant entrer les acteurs :

— Tiens, voici Mr T !

Il a un poste important dans les bureaux de la sécurité sociale et c’est notre voisin. De ma fenêtre de chambre, j’aperçois son jardin et ses deux enfants qui jouent ou se chamaillent. L’aîné est un garçon un peu plus jeune que moi qui maltraite souvent sa petite sœur ou torture son chat. Dès que sa journée de travail est terminée, Monsieur T. se précipite chez nous jusqu’à la fermeture. Il n’est pas pressé de rentrer chez lui et d’y retrouver sa femme. Alors il traîne, il paie des pots à n’importe qui et quelquefois il a du mal à trouver la sortie. Un soir il est tombé sur le trottoir et s’est retrouvé coincé dans la bouche d’égout. Il a fallu qu’on le sorte de là …

Un de ses acolytes s’appelle Toto. Au début des années soixante, il devait avoir une trentaine d’années. Toto avait une jambe en moins, perdue sous un train qu’il n’avait pas entendu arriver. C’était un bon garçon mais il n’avait pas grand-chose à dire. On se demande d’ailleurs de quoi ils pouvaient bien parler ensemble ! Toto était capable de rester toute une journée accoudé au comptoir. Ces jours là il vidait facilement sa bouteille de Ricard… Alors, le soir, mon père lui confisquait son solex et demandait à un voisin de le raccompagner chez lui.

— Tiens, bonsoir Mr D !

Lui est chef de chantier dans une usine métallurgique près de chez nous. Lui non plus n’est pas pressé de retrouver une femme revêche et prétentieuse. Mais il sait garder la mesure. Il attend simplement que le temps passe … Natif de Bourgueil, il eut Jean Carmet comme copain d’enfance.

Ils sont un petit nombre de cette usine à venir chez nous. Quelquefois, le patron de l’usine passe en vélo et s’arrête acheter le journal.

L’abattoir n’avait pas encore été démoli et le lundi les marchands de bestiaux envahissaient le café. Ils portaient des blouses grises, tenaient un bâton avec un pique au bout, pour enfoncer dans le cul des vaches peu pressées de monter dans leur camion. Quand ils avaient fait de bonnes affaires, ils venaient avec les bouchers et tout se finissait devant une coupe de champagne. Ils étaient bruyants, avaient des manières de rustres et maman avait une peur bleue de les servir. Mais mon père veillait …

Il y avait aussi l’équipe de ceux qui traitaient les peaux de bêtes. Leur local se trouvait situé tout au bout du boulevard et une odeur pestilentielle prenait à la gorge quand on passait devant. Ces hommes avaient fini par prendre l’odeur sur eux et, quand ils venaient à la maison, tout le monde s’écartait. L’un d’entre eux –dont j’ai oublié malheureusement le surnom- n’avait pas beaucoup de sous et était prêt à tout pour se faire payer un pot. Prêt à tout … Jusqu’à avaler une poignée d’asticots !

Durant les évènements en Algérie, nous eûmes un jour un Algérien qui vint se réfugier dans le café. Au-dehors, deux ou trois autres, probablement du FLN, l’attendaient pour lui trancher la gorge. Il était donc là, assis devant son café, tremblant comme une feuille. Mon père téléphona à la police qui ne se déplaça pas. Finalement, le soir, l’Algérien finit par quitter sa place et sortit … Je ne sais pas ce qu’il advint de lui.

Après 1962 on vit arriver les premiers Pieds-Noirs. Près de chez nous deux menuisiers s’installèrent. Ils avaient tout perdu et repartaient de zéro. J’aimais bien écouter leur accent chantant et c’est à cette époque que j’ai retenu l’expression « purée d’nous autres ! » que j’emploie encore aujourd’hui très fréquemment.

Une partie de l’hôpital d’Alger débarqua aussi au CHU. La cardiologue, Melle B , qui fumait comme un pompier, s’arrêtait tous les jours faire provision de cigarettes. Elle devint par la suite une cardiologue réputée mondialement.

Un jour, on vit arriver une équipe d’ouvriers allemands. Ils venaient construire la première usine à béton et étaient logés dans un petit hôtel près du stade. Ils restèrent plus d’un an et on les voyait chaque jour, matin et soir, venir boire des bières. J’avais sympathisé avec l’un d’entre eux, Hans. Il avait trente-six ans et avait participé à la bataille des Ardennes où il avait été décoré de la Croix de Fer. À l’époque j’avais quinze ans et cet homme me fascinait.

Deux ans plus tard j’eus l’occasion de le revoir en Allemagne. Mais le charme était définitivement rompu.

Le café de mes parents était situé dans un quartier où, à l’époque, on comptait pas mal d’usines. Mon père ouvrait le matin à six heures moins le quart. Il y avait déjà les habitués qui attendaient à la porte et se précipitaient boire un petit café-calva avant l’embauche.

— Patron, un p’tit blanc !

Ils étaient peu bavards ces pauvres bougres qui s’en allaient ensuite souder les bidons chez S. ou encore grimper sur des échafaudages métalliques en évitant de penser au vertige qui les prenait aux tripes.

Quand maman était malade, je la remplaçais et me mettais à la caisse avant de partir au lycée. Ma grand-mère prenait ensuite le relais.

Le midi je rentrais déjeuner vite fait à la maison et le soir je me retrouvais seule jusqu’au moment de la fermeture. Mais la journée était loin d’être terminée … Tandis que mon père remplissait les casiers, ma grand-mère remettait des cigarettes en place, triait les journaux invendus puis faisait la caisse. Moi, je balayais le café. Il fallait mouiller le sol pour éviter la poussière et je revois encore tous ces mégots jonchant le sol et laissant d’affreuses traînées sous les poils du balai. Puis mon père passait la serpillère et nous allions ensuite dîner.

Ce n’est qu’en 1963 que mes parents eurent le droit de prendre des vacances. C’est à cette époque que j’ai découvert la mer pour la première fois …

À suivre

06:27 Publié dans Nostalgie | Lien permanent | Commentaires (5)

dimanche, 24 novembre 2013

199. L'adieu à Georges

Hier, Georges Lautner s'en est allé rejoindre ses potes : Blier, Ventura, Blanche, Gabin, Meurisse, Audiard et bien d'autres encore.

Hier, Georges Lautner s'en est allé rejoindre ses potes : Blier, Ventura, Blanche, Gabin, Meurisse, Audiard et bien d'autres encore.

Mais les tontons flingueurs sont toujours très présents dans la mémoire collective !

02:13 Publié dans C'est arrivé le ... | Lien permanent | Commentaires (0)