dimanche, 29 janvier 2012

24. Le mauvais chemin -3-

C’était en fin d’après midi. Tout était bien calme dans le quartier. Dans le café quelques vieux discutaient à une table et le patron, tout en essuyant les verres, écoutait leur conversation. Soudain deux tractions noires passèrent au ralenti devant le café. A l’intérieur de chacune d’elles il y avait trois hommes, la mine sombre, le regard à moitié caché par un feutre. L’une des voitures s’arrêta le long du trottoir un peu plus loin tandis que l’autre continuait sa route.

« Ça ne présage rien de bon » se dit en lui-même le cafetier. Les vieux avaient regardé passer les tractions. Eux aussi avaient reconnu les voitures de la Gestapo. Une espèce d’angoisse saisit alors tous les clients qui finirent rapidement leur verre et rentrèrent bien vite chez eux. Environ une demi-heure plus tard, la porte du café s’ouvrit et le patron reconnut le vieux Michaud, un retraité de la cité. Sa maison était contiguë à celle de Marcel. Il était tout essoufflé, sans doute avait-il marché très vite. Lui qui ne pouvait se déplacer sans sa canne, il avait dû faire un réel effort car il était en sueur. Il s’avança jusqu’au comptoir et bredouilla :

« La Gestapo est chez Marcel ! J’ai entendu sa mère crier et j’ai vu la voiture dans la rue… Ils sont en train de tout casser à l’intérieur de la maison. Je suis passé dans le jardin par derrière pour sortir. Il faut prévenir Marcel qu’il ne rentre pas chez lui car ils l’attendent. » Comment faire ? Marcel n’était pas encore rentré du boulot ; il revenait toujours aux environs de vingt heures et il était déjà dix-neuf heures trente. Le patron eut alors une idée :

« Vous connaissez le chemin qu’emprunte Marcel quand il revient ?

— Oh oui, ça c’est facile vu qu’il a ses habitudes de bistro. Il prend par la place Rabelais , puis la rue du Plat d’Etain.

— Bon, dit le patron, on va envoyer quelqu’un pour tâcher de l’intercepter.»

Il sortit dans la cour et aperçut son fils en train de nettoyer son vélo.

« Louis, viens là deux minutes. J’ai à te parler.» Il lui expliqua la situation et le chargea d’aller au devant de Marcel avec son vélo.

« Tu vas jusqu’à la place Rabelais et si tu ne l’as pas croisé avant, tu attends. Tu as compris ?

— Oui, oui, » fit le gamin, ravi qu’on lui confie une telle mission d’importance. Il prit aussitôt son vélo et fila en direction de la rue du plat d’Etain. Au même instant Marcel venait de quitter l’entrepôt.

A suivre

04:47 Publié dans Petites nouvelles de rien du tout | Lien permanent | Commentaires (1)

23. La maison de mon enfance -2-

En 1944 mon père s’engagea dans la marine afin d’éviter le STO. Après une année passée au camp de Mimizan dans les Landes, il embarque fin 1945 à bord du Jules Verne, ancien navire-amiral de la 2e flottille de sous-marins transformé en août 1945 en navire atelier léger pour l’Indochine.

De ce voyage dans des pays lointains, il rapportera une foule d’anecdotes qui éveillèrent très certainement en moi l’envie de voyager plus tard comme lui vers d’autres horizons.

Il revint en juillet 1947 et épousa ma mère en avril de l’année suivante. Puis, un beau matin de mars 1949, je fis mon apparition.

Mon père travaillait dans une entreprise qui fabriquait des machines à coudre à Vernou. Une estafette le prenait chaque matin et le raccompagnait le soir. Quant à ma mère, ma pauvre mère, elle quitta son emploi de secrétaire pour celui de serveuse au service de mes grands-parents. Il était évident qu’elle n’était pas faite pour ce métier, mais elle était tellement amoureuse de mon père !

Évoquer le souvenir de ma mère reste toujours pour moi extrêmement douloureux, même après toutes ces années. Je n’ai pas su comprendre sa souffrance quand il était encore temps.

Je grandis donc, entourée des mes parents et mes grands-parents dans cette grande maison de deux étages. Une enfance très solitaire…

En mai 1960 mon grand-père décéda et mon père quitta son emploi pour reprendre la succession du café. En 1964 il entama des travaux de rénovation et acheta la maison.

Bien souvent, je mettais la main à la pâte quand ma mère était souffrante. Ainsi, je faisais l’ouverture du café le matin à 6h, avec mon père ou bien, après la fermeture, je balayais la salle du café au sol jonché de mégots. C’est sans doute de cette période que m’est venue l’habitude d’être matinale.

Je garde néanmoins un bon souvenir de cette époque de ma vie qui m’a permis de côtoyer toutes les classes sociales, du simple ouvrier au directeur, en passant par les employés de bureau, les cadres, les marchands de bestiaux, les bouchers, les éboueurs, les gaziers, les plombiers zingueurs, les métallos, les retraités souvent grincheux, les étudiants en médecine, leurs professeurs, les piliers de comptoir, j’en passe et des meilleurs probablement.

Les premiers pas de Peggy se firent dans la cour de la maison :

En 1975 tout s’arrête alors. Mon père vend le fond de commerce. À sa mort, en 1999, j’hérite donc de la maison.

Ce n’est pas à vous qui êtes certainement propriétaires de votre demeure que j’apprendrai qu’une maison, ça se bichonne, d’autant plus qu’elle est ancienne. Or pour cela, il faut de l’argent et moi, cigale sur terre, je n’en ai pas. C’est la raison qui m’amène donc à me séparer de ce bien.

Il y a quelques mois, j’ai fait le tour du propriétaire des lieux. Je n’y étais pas retournée depuis 1975 et ce fut un véritable choc de revoir l’endroit où j’avais grandi. Tout avait été modifié, embelli certes, mais je ne retrouvais plus mes repères.

Oui, il est temps, grand temps de tourner la page … sans regrets … ou si peu ! Les murs raconteront désormais une nouvelle histoire.

04:24 Publié dans Croque mots | Lien permanent | Commentaires (2)

samedi, 28 janvier 2012

22. Le mauvais chemin -2-

Dans le journal du lendemain, un article mentionnait le sabotage d'une voie ferrée durant la nuit. Les dégâts, sans être importants, bloquaient cependant le trafic des marchandises pendant un certain temps. Le cafetier repensa alors aux propos de Marcel, la veille au soir, et il fit tout de suite le rapprochement. Il n'avait pas tort... En quittant discrètement sa maison, Marcel était allé rejoindre deux acolytes de boulot, deux têtes brûlées comme lui et qui voulaient, à leur façon, résister à l'occupant. Ils auraient pu intégrer un réseau de résistance, il y en avait un dans la région. Mais on n'avait pas voulu d'eux, les responsables les ayant jugés trop dangereux pour les autres. Donc ils opéraient tous les trois en marge du groupe existant. De plus ils connaissaient très bien le réseau ferroviaire pour y travailler quotidiennement et quand ils en avaient l'opportunité, ils dérobaient à l'entrepôt le matériel nécessaire à leurs actions. Le soir même, Marcel se rendit au café après son travail. Personne ne lui prêtait attention et cela le contraria. Il avait envie de crier:

« Eh les gars! C'est moi qui ai fait sauter la voie ferrée cette nuit! Comme ça, les Boches, ils peuvent plus nous piquer ce qui est à nous! »

Il passa commande d'un petit blanc. Le patron le servit au comptoir et lui dit tout bas:

« Retrouve-moi dans la cour dans dix minutes. »

Puis il prit son panier à bouteilles et fit mine d'aller chercher du vin à la cave. Marcel but tranquillement son verre et quelques instants plus tard se dirigea vers les toilettes situées dans la cour. Les deux hommes se retrouvèrent face à face.

« C'est toi qui as fait sauter la voie cette nuit ?

— Oui, ah ! Enfin quelqu'un qui porte de l'intérêt à ce que je fais avec mes potes !

— Là n'est pas le problème Marcel. Tu sais très bien que les Allemands sont de plus en plus sur la défensive depuis qu'ils perdent la guerre sur le front de l'est. Tu parles beaucoup trop. Tu dois te méfier de tout le monde, même de tes voisins les plus proches ! Tu te rappelles quand les Allemands sont arrivés dans la région ? J'étais mobilisé et j'ai dit à ma femme et à mon fils d'aller se réfugier à Bayonne. Quand ils sont revenus, la maison avait été cambriolée. Ce ne sont pas les Allemands qui nous ont volés, non, non, ce sont bel et bien les voisins ! Tu ne me crois pas, hein...et pourtant c'est vrai. L'autre jour, ma femme est allée chez madame P... pour faire retoucher une robe et qu'est-ce qu'elle a vu sur la table de la cuisine ? Une de nos petites cuillers en argent, elles étaient facilement reconnaissables car elles étaient gravées. Elle a fait celle qui n'avait rien vu, mais tu parles d'un choc ! Alors, quand je te dis de faire gaffe, j'ai mes raisons. Et puis, pense à ta mère ! Qu'est-ce qu'elle deviendrait s'il t'arrivait malheur ? »

Marcel écoutait, l'air penaud comme un gamin qui se fait réprimander par son instituteur. Au fond de lui, il savait que le cafetier avait raison. Il avait manqué un père à Marcel, le sien était mort accidentellement quand il était tout jeune et sa mère n'avait pas eu l'autorité suffisante pour apprivoiser ce jeune chien fou qu'il était devenu. Il jura sur la tête de sa mère de se contrôler, de boire un peu moins... Cela dura quelques mois, puis les mauvaises habitudes reprirent le pas et de nouveau il joua les fanfarons. Mais entre temps la situation s'était modifiée. Le réseau des résistants avait mené des actions d'ampleur où il y avait eu des soldats allemands blessés et tués. Des otages français avaient alors été fusillés. Le journal continuait d'annoncer épisodiquement des sabotages ferroviaires et Marcel de se vanter à haute voix que c'était lui et ses potes les instigateurs ! Jusqu'au jour où...

A suivre

01:36 Publié dans Petites nouvelles de rien du tout | Lien permanent | Commentaires (1)

vendredi, 27 janvier 2012

21. Le mauvais chemin -1-

« Tais-toi Marcel, tu es bourré ! Tu dis n’importe quoi ! »

Difficile à faire taire, le Marcel, quand il a bu un petit coup de trop. Et pourtant, il doit arrêter là, il parle trop, il va s’attirer des ennuis. C’est ce que tous les clients pensent en ce soir d’hiver, dans ce bistro de quartier, dernier refuge des travailleurs avant de retrouver femme et enfants qui attendent leur retour au foyer. Et Marcel est content parce que tout le monde l’écoute. Alors il fait le fanfaron, il en rajoute. Il se donne de l’importance, lui le petit employé des chemins de fer qui passe ses journées à poser des rails. Et puis il n’est pas pressé de rentrer chez lui, personne ne l’attend sauf sa mère. Sa mère, il y pense tout à coup et il sait qu’elle doit encore se faire du mouron à cause de lui. Alors il se dépêche d’ingurgiter un dernier canon et se tournant vers les gens attablés :

« Bon, salut la compagnie ! Je vous quitte. Et rappelez-vous, cette nuit ça va encore chauffer ! »

Et, tout en titubant légèrement, il tire la porte puis descend les quelques marches du café. Marcel habite dans la cité ouvrière située à une centaine de mètres de là. L’air froid lui remet quelque peu les idées en place. Qu’a- t-il dit au juste ? Il ne sait plus trop, mais après tout cela n’a pas grande importance. Que risque t-il ? Tous les gens qui étaient présents, il les connaît, ce sont des voisins et il n’a rien à craindre d’eux. Il y avait bien Bibendum, assis en retrait à une table, mais il avait l’air dans ses rêves et puis il ne pige pas bien le français. Hans, que tous les gens du quartier appellent Bibendum en raison de sa ressemblance avec le gros bonhomme d’une marque de pneus, est le soldat allemand préposé à la garde de l’abattoir. C’est vrai qu’il est bien inoffensif, il n’a qu’une seule idée en tête : sauver sa peau et rentrer chez lui, là-bas, dans son petit village bavarois où il menait une vie paisible auprès de sa femme et de son fils. Et puis cette maudite guerre est arrivée… Son fils a péri quelque part, on ne sait pas où précisément, sur le front de l’est. Et lui, il a été incorporé dans les services auxiliaires à cinquante ans passés. Et tous les soirs il doit monter la garde devant ce foutu abattoir pour éviter les vols. Dans ses lettres, sa femme lui a dit qu’elle était aidée dans les travaux de la ferme par un soldat français fait prisonnier au début de la guerre. Que n’aurait-il donné pour échanger sa place avec le Français…Il aimait bien venir au café et observer ces Français, très gesticulateurs et braillards. Il aurait aimé pouvoir partager un verre avec eux, mais dès qu’il faisait mine de s’approcher d’eux, aussitôt un silence pesant s’instaurait. A plusieurs reprises il avait apporté de la viande au patron du café, croyant lui faire plaisir. Mais ce dernier avait toujours refusé l’offre, non pas qu’il n’en ait pas eu envie, mais par crainte des représailles. A cette époque, il fallait se méfier de tout le monde. On était si vite classé comme « collabo ».

Marcel franchit le seuil de la petite maison. Sa mère, heureuse de le voir, le réprimanda cependant : « Tu étais encore fourré au café, n’est-ce pas ? Tu vas finir par t’attirer des ennuis.» Ils dînèrent en silence, puis Marcel ressortit dans le jardin afin de couper un peu de bois pour alimenter la cuisinière. Il n’y avait plus de charbon depuis déjà un bon bout de temps. Sa mère était déjà endormie quand il prit son vélo et se dirigea sans bruit vers la rue.

A suivre…

08:55 Publié dans Petites nouvelles de rien du tout | Lien permanent | Commentaires (2)

20. La maison de mon enfance -1-

Une page de ma vie va bientôt se tourner. En effet, je vais me séparer prochainement de la maison de mon enfance, celle où j’ai grandi et vécu jusqu’à l’âge de 22 ans.

Si les murs de cette maison pouvaient parler, ils vous raconteraient l’histoire d’une famille qui y a vécu pendant presque cinq générations. Alors, je vais me substituer aux murs et vous narrer, avec les quelques souvenirs qui me restent encore, cette histoire somme toute assez banale, mais qui pour moi représente beaucoup puisqu’elle retrace la vie de mes ancêtres.

Tout débuta après la guerre de 1914-18. Mon arrière grand-père Louis –eh oui, encore lui !- quitta la région parisienne où il s’était installé vers 1905 et où il exerçait la profession de jardinier en chef dans une grande propriété à Chatou.

Toute la petite famille (Louis, sa femme Hermance et leurs deux filles, Blanche et Germaine) revint s’installer en Touraine. Là, il prit possession d’un café situé boulevard Tonnellé. A l’arrière du café se trouvait un dancing à ce qu’il parait. Il habitait alors une petite maison attenante à ce café, avec un grand potager.

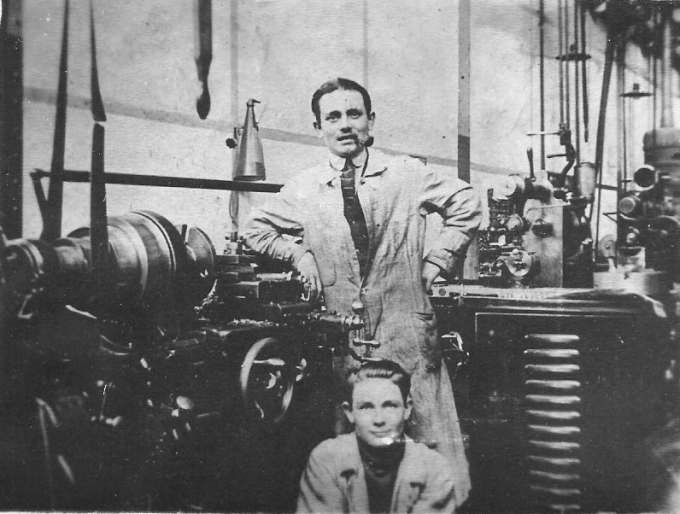

Il exerça peu de temps son activité et céda le commerce à sa fille aînée, Blanche. Celle-ci s’était mariée en 1922 et avait eu un petit garçon prénommé Louis, mais que tout le monde appela Raymond. Le jeune couple habitait alors rue de l’Alma (l’actuelle rue Roger Salengro) et Lucien, le mari de Blanche, travaillait comme compagnon tourneur dans les ateliers Rolland-Pillain, constructeurs de voitures. C’est lui qui fume la pipe sur la photo.

Le jeune couple s’installe donc dans la maison. Le café prend le nom « Au nouvel abattoir ». On peut supposer que l’abattoir avait été construit peu de temps auparavant. Peu à peu, dans les années trente, les champs et les terrains en friche font place à des constructions neuves, de pimpants petits pavillons qui, avec le temps, ont gardé tout leur charme.

Puis la guerre arrive. Lucien est mobilisé et Blanche se retrouve seule pour tenir le commerce. Mon père quitte alors définitivement le lycée Descartes, où il était alors en classe de troisième, pour lui prêter main-forte.

Le passage des familles belges fuyant devant l’armée allemande avait créé un vent de panique qui atteignit ma grand-mère. Aussi prit-elle la fuite avec son fils et se réfugia à Bayonne.

Quand elle revint à Tours, ce fut pour s’apercevoir que la maison avait été visitée et quelques objets de valeur avait disparu. Et son étonnement fut encore plus grand, quand, des années plus tard, elle reconnut chez une voisine ses petites cuillers en argent gravées à ses initiales !

Mon grand-père revint et la vie reprit son cours presque normal. Mon père était entré en apprentissage de mécanique.

C’est durant cette période que se déroula une triste histoire dont j’ai tiré une nouvelle qui s’intitule « Le mauvais chemin ». Je vais la remettre en ligne …

À suivre

08:36 Publié dans Croque mots | Lien permanent | Commentaires (4)