vendredi, 06 décembre 2013

211. Les petits travaux disparus -9-

Un matin, papa trouva notre chien Vermouth mort. D’après le vétérinaire il avait été empoisonné. Nous n’avons jamais compris ni pourquoi ni comment. J’avais du chagrin et on me promit alors un autre chien. En effet, un soir en rentrant de l’école, il y avait un petit chiot adorable, roux foncé, peureux et timide. Je l’appelai Coco mais je ne voulais pas qu’il soit toujours attaché à cette grande chaîne quand il serait grand.

Ce doit être au cours de l’été 1928, j’avais dix ans, lorsque nous reçûmes une lettre d’Aimé nous annonçant son retour. C’était l’été, un dimanche, il faisait très beau. Raymond avait balayé la cour comme il le faisait tous les dimanches matin, maman avait fait la cuisine, toute heureuse de préparer de bonnes choses, et nous, les petites, nous guettions l’arrivée de notre grand frère …

Le voilà ! Je me rappelle notre saisissement quand nous le vîmes si maigre, si basané, ses dents blanches ressortant sur son teint recuit ; Mais ensuite, après les embrassades, quelle joie de voir nos parents et nos frères si heureux !

Après le déjeuner, personne ne faisait attention à nous, toute la famille bavardait en prenant le café … Nous sommes alors parties toutes les deux, Mimi et moi, nous promener à travers champs. Nous sommes arrivées dans un champ de trèfle à graine en pleines fleurs roses comme des pompons, sentant une certaine odeur sucrée (c’était où est maintenant l’usine Roche). Il y avait des papillons par centaines et de toute beauté. Je ne crois pas avoir revu de si beaux spécimens. Nous étions émerveillées, nous courions d’un côté sur l’autre ; Nous avons parcouru le champ de trèfle en tous sens. Pourtant ce champ ne nous appartenait pas, cela était défendu de marcher dans les luzernes, trèfles, blé, avoine. Mais ce jour-là nous n’y pensions plus, nous étions si heureuses qu’il nous fallait courir à travers champs …

Pour se remettre dans le bain de la vie civile et se faire un peu d’argent, Aimé fit une campagne de machines. Les moissons étaient déjà faites ; Les bauges c'est-à-dire les tas de grains ou meules attendaient pour être battues dans la cour des fermes. Il fallait donc faire venir la machine à battre pour récolter le blé, l’avoine ou l’orge en sacs, soit pour les vendre et livrer de suite, soit pour mettre au grenier. Les balles étaient récupérées pour faire les tas de paille.

Notre machine à battre s’appelait « La 24 », car pour le lancement de cette machine il y avait 24 sociétaires-cultivateurs. Chaque cultivateur battait à son tour, une année les uns commençaient, puis l’année suivante c’étaient les autres.

Ce matériel se composait d’une énorme chaudière à vapeur comprenant un foyer surmonté d’un réservoir d’eau et une énorme poulie d’où partaient des courroies qui actionnaient la batteuse installée à quelques mètres et qui recevait les gerbes déliées régulièrement. Un ou deux hommes se positionnaient toujours dessus tandis que deux autres, sur un support en côté, écartaient les gerbes afin qu’elles s’engouffrent dans la batteuse qui battait et triait le grain qui tombait dans les sacs. Là aussi se tenaient deux ou trois hommes pour emporter ces sacs pleins de quatre-vingts, voire cent kilos, dans les charrettes pour être livrés ou dans les greniers par des échelles ou escaliers pour les futures semailles oa d’autres besoins de la ferme …

Au bout de cette batteuse, il y avait un lieur qui lui, liait les bottes de paille. D’autres enfin portaient cette paille à bout de fourche jusqu’au futur tas de paille qui se faisait au fur et à mesure par un embaugeur.

Le responsable de tous ces travaux était le chauffeur : il arrivait le premier le matin avant jour pour allumer sa chaudière. Il fallait donc préparer du bois, du charbon et de l’eau pour le réservoir. Pendant que ça chauffait, les hommes arrivaient et ils prenaient le petit déjeuner. Quand tout était prêt, un coup de sifflet retentissait et tous se mettaient en marche, chacun à son poste.

Tout le matériel était amené d’un cultivateur chez l’autre par des chevaux. Je me rappelle, quand la machine venait chez nous de par la vallée de Vaugareau, il fallait plusieurs chevaux par matériel à cause de la côte. On entendait des coups de fouet claquer, des jurons et des « Hue ! Hue ! Hue ! ». Il y avait des chevaux plus ou moins bons tireurs. Ce n’était pas une petite affaire !

Avec ma petite sœur nous montions dans le haut de l’escalier en pierres qui accédait au grenier à blé, au-dessus de nos chambres, et de là nous voyions l’arrivée de la machine.

Cela donnait un mal fou à maman car il fallait nourrir une vingtaine d’hommes quatre fois par jour et il fallait aussi de la place. On mettait alors une grande table dans la grange, après l’avoir soigneusement nettoyée, et deux bancs. J’aidais à mettre le couvert, à laver les verres …

Toutes les heures un coup de sifflet retentissait et il fallait porter à boire aux hommes et toujours laver les verres, laver la vaisselle … Nous en faisions des tours de la cuisine à la grange, mais cela se faisait en gaieté. Il y avait une chose que je n’aimais pas : c’était quand le chauffeur lâchait le trop-plein de la vapeur ; j’avais peur que ça explose, mais je n’ai jamais osé l’avouer. J’étais bien trop excitée par tout ce remue-ménage.

Nous battions quelques fois un jour et demi, ou plus, cela dépendait du temps. Il ne faisait pas toujours beau. Papa consultait le baromètre, regardait le ciel et disait :

Pourvu qu’il fasse beau pour les battages !

Quelques fois il faisait très chaud, les hommes étaient rouges, en sueur, dans la poussière.

Nous ramassions aussi les balles – l’enveloppe du grain -. Il y avait un tuyau qui partait de la batteuse et qui montait au grenier. Ces balles servaient à faire de « l’augée », mélangées avec des betteraves râpées au coupe-racine. L’hiver on donnait ça aux vaches. Maman mettait de l’eau très chaude sur cette augée, ça sentait bon, mais quel travail quotidien ! Tous les jours il fallait recommencer. On décrottait les betteraves le soir, c’était ma corvée mais je voulais que Mimi m’aide, ça m’ennuyait de faire ça toute seule.

Le soir des battages, les hommes chantaient, racontaient des histoires, riaient fort ; ils étaient pourtant fatigués. Mais le lendemain ils étaient tous là avant le lever du jour.

À suivre

18:55 Publié dans Correspondance | Lien permanent | Commentaires (0)

jeudi, 05 décembre 2013

209. Les petits travaux disparus -8-

Il fut question pour Mimi d’aller à l’école. Il y eut des discussions entre maman et Mélina à ce sujet ; Mélina trouvait Mimi trop petite … Maman voulait couper court à toutes ces gâteries et elle voulait la mettre à l’école, me trouvant assez grande pour l’emmener. Ce doit bien être après toutes ces discussions que Mélina s’en alla de la maison et que j’eus la charge de m’occuper de ma sœur. C’était moi maintenant l’aînée du groupe d’enfants (Jean et Jeanne venaient de quitter l’école). Je pris mon rôle de grande sœur très au sérieux ; Personne n’avait le droit de toucher, ni de donner des ordres à ma sœur. J’en étais responsable !

Mimi était peureuse : elle avait peur de l’orage, du grand vent ; Elle n’aimait pas qu’on s’amuse en chemin et voulait rentrer.

C’est que je n’étais plus aussi libre ! À la cantine il fallait surveiller son repas et c’est ainsi que je pris l’habitude de surveiller et d’aider d’autres petits. On m’appelait « la mère Gigogne ». Je mouchais, débarbouillais, j’avais toujours quelques petits à mes trousses. En récréation je devais faire jouer Mimi car elle était craintive. Cela me retardait dans mes jeux ; Nous faisions des parties de balles au chasseur, nous étions en équipe. La récréation était toujours trop courte.

Souvent Grand-père et Grand-mère –les parents de maman- venaient nous voir le jeudi, assis dans leur tombereau attelé de Boulotte, une jument vraiment pas belle, pécharde, très ronde, aucune comparaison avec Cocotte. Nous les voyions venir de loin … Je courais alors à leur rencontre.

Grand-père m’attrapait par les bras et hop ! Je m’installais entre eux deux, assise sur une planche en travers du tombereau qui leur faisait un banc et Grand-père me donnait les guides et là j’étais heureuse comme une reine !

J’essayais de faire claquer les guides sur la croupe bien ronde de Boulotte mais elle n’allait pas plus vite pour ça … Elle tenait juste entre les timons du tombereau et ne pouvait pas courir.

Je bavardais comme une pie, ce qui amusait beaucoup Grand-père. Il me donnait du chocolat, il en avait toujours dans ses poches.

En arrivant j’aimais montrer la basse-cour à Grand-mère. Maman avait beaucoup de volailles : poules et poussins, pintades criardes, canards et canetons. Je me rappelle être restée de longs moments à regarder nager, plonger, sauter pour attraper les moustiques sur la fosse, le soir, ces canetons vifs, dégourdis et si mignons.

Il y avait aussi les lapins avec toujours quelques nichées nouvelles. Je ne me suis jamais lassée d’admirer une lapine protégeant son nid douillet ou regardant avec étonnement ses petits faisant leur première sortie.

Quelques fois je me mettais à nettoyer les cases, mettre de la paille fraîche, mais il m’arrivait d’être griffée ou alors un lapin s’échappait. Maman n’approuvait pas toujours ces initiatives car j’entreprenais plus que je ne pouvais faire et une fois le travail en route il fallait bien le terminer et il fallait donc m’aider.

Mélina étant partie, maman avait beaucoup de travail : les vaches, la basse-cour, la cuisine, la lessive, enfin tout. Papa décida alors de faire venir une jeune fille bretonne. À cette époque les gens étaient malheureux et certains qui voulaient gagner un peu d’argent devaient quitter leur chère Bretagne …

Un jour Joséphine arriva, toute timide. Elle parlait breton, ne savait presque pas lire ni écrire et de cela j’en étais bouche-bée … J’essayais par la suite de lui apprendre mais ça ne lui plaisait pas. Dans sa valise elle avait un magnifique costume breton avec un tablier en soie brodé ; Elle couchait avec moi et le soir je lui posais un tas de questions. Elle me racontait qu’elle avait un amoureux, Mathurin, qu’elle n’aimait pas du tout. Elle me parlait de son Morbihan, de sa famille. Elle était très pieuse et allait à la messe tous les dimanches avec ce beau costume, mais, comme elle était très regardée, elle renonça et s’habilla comme les jeunes du pays. Elle s’étonnait que nous n’allions pas à la messe. Papa disait qu’il suffisait d’être parfaitement honnête et surtout de ne jamais faire de tort à personne. Cependant nous étions tous baptisés, maman m’avait appris ma prière et aussi que le Bon Dieu aimait chacun de nous mais qu’Il savait tout ce que nous faisions, même ce que nous pensions et cela s’est incrusté en moi. Je posais un tas de questions à maman sur la vie, le monde, etc.

Nous recevions du Maroc des nouvelles d’Aimé, maman répondait et moi je mettais un petit mot. À l’école nous avions été photographiées. Je me rappelle avoir envoyé une photo qui représentait un avion avec moi-même au poste de pilotage, c’était amusant ! (J’ai encore une photo).

Je commençais à avoir de meilleures notes à l’école mais j’avais du mal avec les dictées. C’est vrai que la grammaire m’ennuyait ; Par contre j’aimais tout le reste, surtout le calcul, les problèmes, mais j’étais étourdie.

Il arriva une période où ne reçûmes plus de courrier du Maroc, mon frère nous ayant écrit qu’il partait en « colonnes ». Le climat était trouble et mes parents s’inquiétèrent. En allant ou en revenant de l’école les gens me demandaient si on avait des nouvelles, je n’aimais pas ça, l’inquiétude me gagnait aussi. Maman était triste, papa lisait tous les articles sur le Maroc. Cela dura plusieurs semaines. Enfin un jour il y eut une lettre et tout reprit son cours normal.

À suivre

06:31 Publié dans Correspondance | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 04 décembre 2013

208. Les petits travaux disparus -7-

" Avant ce départ, nous avions reçu une invitation des grands-parents et de mon oncle et ma tante de Parçay-Meslay pour déjeuner tous ensemble.

Quelle affaire, pour nous les petites, d’aller à Parçay ! Nous en étions folles de joie.

D’abord il fallait se lever tôt. Nos parents avaient fait tout le travail et donner les soins aux animaux avant le départ. Papa attelait Cocotte, une belle et très intelligente jument bai-cerise. Elle aimait la carriole, elle savait où elle allait car tous les ans nous allions chez mon oncle …

Nous nous installions derrière, nos parents assis sur des tabourets et en route !

J’entends encore le trot joyeux et régulier de notre jument. Papa lui parlait, elle remuait ses oreilles en réponse. Mes frères, eux, venaient en bicyclette.

Nous regardions de tous nos yeux et j’expliquais à ma petite sœur :

— Regarde, la Loire, elle vient de loin et s’en va dans la mer.

Nous avions le temps d’admirer Tours, notre ville, sur l’autre rive, et le va-et-vient sur les ponts ; Nous tournions pour monter la Tranchée et là Cocotte allait au pas. Il y avait des voitures, beaucoup de cyclistes, des magasins, enfin un tas de choses.

Ensuite nous prenions la route de Paris, passions devant le camp d’aviation. Nous étions heureuses d‘apercevoir quelques avions. Pour nous chaque petit soldat était un aviateur et ça ne nous gênait pas de leur faire bonjour de la main …

Après la Grange de Meslay nous tournions à droite et nous étions arrivés chez mon oncle, ma tante et nos cousines Renée et Raymonde qui étaient un peu plus âgées que nous, rieuses et gentilles.

Quelle joie ! J’avais une adoration pour mon oncle, le frère de papa. Nous faisions un tour et nous passions ensuite à table. Ma tante était bonne cuisinière, c’était toujours un très bon déjeuner. Assez vite nous allions dehors avec nos cousines ; Ensuite nous descendions jusqu’à La Guillonnière chez nos grands-parents, là où j’avais passé deux mois lors de la naissance de Mimi. J’étais tout fière de connaître parfaitement les lieux.

Malheureusement le temps passait vite et il fallait se dire au revoir ; Mais on convenait que ce serait eux qui viendraient à Luynes la prochaine fois. Et nous repartions avec Cocotte qui savait très bien retourner chez elle …

Ces années-là, papa avait loué au Duc de Luynes des terres près du château. Papa et Aimé partaient tôt le matin avec les chevaux pour labourer ou semer. Il me semble même les avoir vus travailler avec trois chevaux. Papa avait une faucheuse-lieuse et il y avait eu de belles moissons à cette époque. Nous allions en charrette pour le plaisir mais pendant que les hommes chargeaient les gerbes de blé, nous devions glaner. Je devais rapporter des glanes – c'est-à-dire des grosses poignées d’épis- ramassées à même le chaume et cela faisait mal aux mains. En arrivant à la maison je donnais ces glanes aux poulets.

Nous revenions derrière les charrettes chargées en nous amusant à nous accrocher aux lieuses qui attachaient les gerbes en faisant attention à ne pas être vues de nos frères qui se doutaient bien de ces faits …

En arrivant, c’était la collation ; Maman préparait un « miot bien frais (du pain dans du vin sucré et un peu d’eau), du fromage de nos chèvres et des rillettes que papa faisait lui-même.

Oui, tous les ans il tuait le cochon et il faisait toute la cuisine : pâtés, rillettes, jambons, andouilles pendues dans la cheminée, salés. C’était tout un travail.

Le seul point noir de mon enfance c’était justement le jour où l’on tuait le cochon car je le connaissais, ce cochon, j’allais le nourrir avec Mélina ou maman, je lui portais un peu de paille, je le caressais, je lui donnais un nom. Mais quand papa parlait de tuer le cochon, j’en étais malade. Bien sûr je ne le voyais peut-être pas assommé ni tué, mais le voir vidé, le ventre ouvert, attaché par les pattes de derrière sur une échelle la tête en bas ! Les premières années, j’éprouvais une vraie terreur. Je me rappelle m’être cachée dans l’étable sous des bottes de paille. Maman me cherchait partout mais je ne répondais pas … Par la suite maman mettait un vieux drap sur ce pauvre cochon afin que je ne vois pas ce spectacle. Raymond se moquait de moi, mais rien n’y faisait. Pour dire vrai je ne me suis jamais habituée à cette cérémonie ; Pourtant j’aimais bien les rôtis, les rillons etc.

Raymond aimait beaucoup faire le jardin (il aurait voulu être jardinier). Il y avait de tout dans notre jardin ; un petit coin m’était réservé. Je me revois piquer des fleurs, arroser. J’avais le droit lorsque Raymond était présent. Nous puisions alors de l’eau dans la fosse auprès du poulailler ; Il avait enfoncé un pieu pour se tenir d’une main et de l’autre il puisait avec l’arrosoir. Je faisais attention à ne pas tomber dans l’eau trouble de la fosse.

J’aidais à sarcler, à faire des tas de mauvaises herbes qu’on enlevait avec la brouette, j’emportais des légumes à maman. Notre jardin était situé au bord d’une route où il passait toujours quelques personnes. C’était gai. Monsieur Cormier, notre facteur, appuyé sur son vélo, s’arrêtait faire une petite causette en revenant de sa tournée.

Un jour Aimé partit donc pour le Maroc. Nous étions tous tristes, surtout maman. Raymond prit la place de son frère aîné, il mena les chevaux pour tous les travaux des champs, des vignes, mais il trouvait toujours un peu de temps pour son jardin. Quelle histoire il faisait si une poule venait gratter ses plates-bandes. Je devais y veiller … "

À suivre

10:42 Publié dans Correspondance | Lien permanent | Commentaires (1)

mardi, 03 décembre 2013

207. Les petits travaux disparus -6-

" Un jour, en rentrant de l’école, il y avait une cuisinière neuve installée à gauche de la cheminée. Maman était en train de l’allumer ; Raymond sciait du bois assez court pour mettre dans le foyer. Ce n’était pas une mince affaire, cette cuisinière émaillée vert-foncé !

Il y avait un four, il y avait aussi un bassin qui avait un petit robinet pour prendre l’eau chaude, mais il ne fallait surtout pas oublier de mettre de l’eau dans ce bassin. Ce soir-là maman nous fit des œufs au lait, bien dorés dans le four, et le dimanche suivant un poulet rôti. J’étais toute contente.

Chez moi aussi, j'ai connu la cuisinière en fonte. On se servait du tisonnier pour enlever les cercles de métal et je me souviens encore des fers à repasser que l'on mettait à chauffer. Ce n'est qu'en 1960 que mes parents achetèrent une gazinière.

Vers mes neuf ans je m’intéressais à mon école. J’étudiais mes leçons en arrivant à la maison. Je rentrais en 1ère classe avec la directrice, Madame Vallet. Il y avait trois divisions. J’étais assez inquiète car la maîtresse avait l’air sévère et je me savais étourdie, mais je savais écouter. Je n’étais pas la dernière pour les jeux mais je n’aimais pas les fâcheries et les disputes ; Je m’en allais ailleurs …

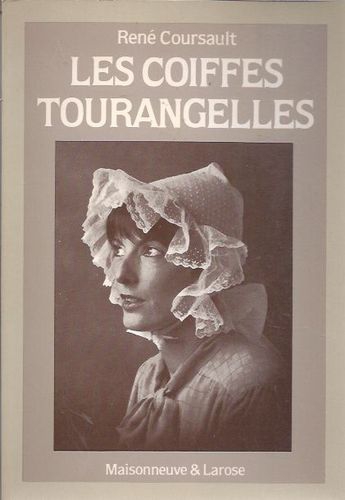

La maîtresse nous avait dit de faire très attention à ce qui nous entourait en prenant le chemin de l’école. C’est comme cela que je remarquai en arrivant dans Luynes par la rue sourde le sabotier Mr Chalain. Il fabriquait des sabots de bois. Nous nous arrêtions le soir pour le regarder creuser son bois de noyer, le fignoler. Cet homme avait une jambe en bois, il mettait un tablier de cuir. Plus loin il y avait une petite épicerie ; C’est là que j’achetais mes caramels. À droite se trouvait la blanchisseuse, Madame Comard. Elle amidonnait les chemises d’hommes, les faux-cols et les bonnets de Tourangelle.

Plus loin c’était le forgeron, Monsieur Linard. Nous entendions le bruit de l’enclume de loin ; Ce bruit résonnait joyeusement. En passant devant son établissement, on voyait les étincelles en gerbe sous son marteau. Dehors ou à l’entrée il y avait toujours des chevaux en train de se faire ferrer. Le propriétaire tenait la patte du cheval et Monsieur Linard posait le fer.

En descendant après l’église on trouvait un charron, Monsieur Cresson ; Là aussi il y avait des bruits, des charrettes, des tombereaux à réparer. Quelques fois les ouvriers étaient en train de châtrer une roue. Un peu plus loin se trouvaient le menuisier, Monsieur Massiot (ça sentait bon le bois !), puis Monsieur Dreux, le marchand de bois et de charbon et enfin la gendarmerie. Toujours nous rencontrions les gendarmes à bicyclette ou se préparant à partir. Je connaissais bien la gendarmerie car j’y avais quelques camarades et lorsque j’étais en avance j’allais les chercher.

En sortant de l’école, le soir, je ne sais pourquoi mais je passais dans l’autre rue ; Il y avait deux épiceries avec des devantures pleines de petits jouets que j’aurais bien aimé posséder et des petits tabliers d’écoliers. Plus loin, une petite librairie avec toutes sortes de papiers et crayons. Nous traversions la place de la mairie où se trouvait l’école de garçons. Là nous retrouvions nos camarades pour le retour.

Quand papa recevait des amis ou la famille il était toujours question de la guerre de 14-18 qu’il venait de vivre, ainsi que mon oncle. Nous l’écoutions raconter sa vie à Salonique, ensuite son hospitalisation à Nice pour être soigné des fièvres du paludisme et maman disait le mal et les soucis qu’elle avait eus à tenir la ferme. Aimé avait beaucoup manqué l’école pour travailler avec Grand-père qui venait aider maman. C’est pour cela, je crois, que mon frère a toujours été sérieux et s’est senti responsable de ses devoirs. Pourtant il aimait l’école ; c’est pourquoi, étant jeune homme, il a complété son instruction primaire par des cours du soir.

J’écoutais attentivement ces conversations qui me laissaient une sorte de crainte du monde. Je savais, je sentais que tout pouvait recommencer puisqu’on apprenait l’histoire de France et que c’était toujours des guerres où les hommes mouraient. J’étais tout de même contente que la France soit toujours la France.

Cette année-là, papa et Aimé mirent des pieux et des rangs de fil de fer autour du champ destiné à faire un nouveau pacage. Papa eu deux doigts écrasés pour avoir mis la main sur un pieu au moment où le maillet s’abattait dessus pour finir de l’enfoncer dans la terre. Mon frère était désolé de ce coup malencontreux. Quand je suis arrivée de l’école, tout le monde à la maison était sans dessus-dessous. Aimé dut conduire papa en carriole chez le docteur pour soigner ses doigts ; il eut longtemps sa main en écharpe.

Et il a été question du Conseil de révision pour Aimé. Je me rappelle que tous les garçons de son âge sont venus dîner à la maison. Ma sœur et moi avions eu le droit de rester un peu. Ils riaient, chantaient, disaient des bêtises tandis que papa leur servait du bon vin. Nous étions excitées et n’avions pas du tout envie d’aller au lit.

À cette époque, il y avait des troubles au Maroc et un jour Aimé reçut sa feuille : il était désigné pour aller à Meknès …"

À suivre

07:26 Publié dans Correspondance | Lien permanent | Commentaires (0)

lundi, 02 décembre 2013

206. Les petits travaux disparus -5-

À la fin de l’automne nous recevions la visite des propriétaires de la Barbinière, un notaire et sa femme de Neuvy-le-Roy. Je me rappelle très bien, la veille maman préparait poulets, canards et œufs … Papa faisait ses comptes de fromage … Nous avions les recommandations d’usage : être polis et sages.

C’était toujours le soir à la tombée de la nuit qu’ Ils venaient. Nous étions tous réunis à la cuisine. Papa discutait avec Monsieur M., maman avec Madame M. qui nous apportait toujours une grande galette. Ces propriétaires étaient très gentils (quoique près de leurs sous), très brillants causeurs ; Nous étions sous leur charme. Papa payait et comme convenu donnait en plus des volailles. Je me rappelle avoir senti une certaine fierté de ces règlements de comptes ; Je pensais que ce monsieur pouvait compter sur mes parents.

Quelques fois ils amenaient leurs enfants à peu près de mon âge. Ils étaient beaux et très bien habillés … J’étais consciente d’être moins bien et cela me mettait dans une sorte d’infériorité. Je prenais un air distant et peu aimable.

Cette réunion annuelle était sympathique. Maintenant tout se paie par chèque, sans dialogue ou si peu.

La cuisine étant dans le bâtiment face à l’ouest et les chambres dans l’autre bâtiment, nous devions donc sortir pour traverser la cour, tous les soirs, par tous les temps : clair de lune, nuit noire, pluie, vent, neige, beau temps ; il fallait toujours traverser la cour !

J’ai connu la même situation chez moi. Il n’y avait pas d’accès direct entre le café et les chambres, situées au premier étage. Mes parents avaient pris l’habitude et cela ne semblait pas les gêner. Quand j’étais petite, maman m’accompagnait jusqu’à ma chambre, mais après il a bien fallu que je me débrouille seule. Et si par malheur, je voulais rester pour regarder la télé le soir, je devais ensuite traverser la cour dans le noir et j’avais une frousse terrible ! Alors je parlais à voix haute, comme si j’étais avec quelqu’un – des fois que …-

Par la suite, les premiers locataires de mon père eurent la bonne idée de construire ( à leurs frais) une avancée couverte reliant le café à l’escalier menant aux chambres.

Mes frères, eux, couchaient dans la cuisine où il y avait un lit. La cuisine était grande. Je me demande même si Aimé n’a pas dormi dans un lit suspendu dans l’écurie des chevaux …

Quand nous étions malades, c’était tout un travail pour maman. Nous restions enfermés à clef, maman était obligée de faire la cuisine, de soigner les bêtes. Elle venait voir souvent pour nous surveiller et nous dorloter. C’était une corvée supplémentaire pour elle.

Je me rappelle les soirs où nous étions dans le noir, attendant maman qui tardait à venir nous allumer la lampe …

Nous nous tenions dans la chambre de nos parents où ma sœur couchait ; Il y avait un bon poêle qui ronflait l’hiver. Il y faisait bon mais, dans l’autre chambre, même la porte d’entre-deux ouverte, il y faisait toujours froid, cette pièce étant très humide. Je couchais dans cette pièce avec la bonne. J’aimais pourtant ma chambre, la fenêtre donnait du côté du soleil couchant, ce qui faisait une belle clarté et en plus sur le côté poulailler. Nous nous amusions à écouter « les poules aller au lit » comme nous disions. On aurait dit des conversations de personnes.

Chez moi, il n’y avait pas de chauffage dans les chambres, si bien qu’en hiver je me déshabillais dans le cabinet de toilette (où une douche ne fut installée qu’en 1962 !), puis je me rhabillais chaudement avec des chaussettes de laine, un pyjama, un gros pull par-dessus et si cela ne suffisait pas, je m’emmitouflais dans une robe de chambre que mon père avait rapporté de Bombay pour maman et qui avait rétréci considérablement au premier lavage ! Ensuite maman m’apportait une ou deux bouillottes pour mettre au fond du lit. Durant tout l’hiver j’avais également un sachet de camphre accroché autour du cou et le matin maman arrivait avec la bouteille d’huile de foie de morue et la cuiller à soupe ! Est-ce l’effet de ce traitement ? En tout cas, je ne sais pas ce qu’est un rhume …

Nous n’étions pas toujours malades en même temps mais nous nous tenions compagnie. Quand nous avions enfin le droit de sortir, maman nous enveloppait dans une grande couverture et nous emportait à travers la cour jusqu’à la cuisine. Nous étions alors folles de joie !

Quand je pense à tous les jouets qui existent maintenant et que les enfants ont à profusion sans même s’en rendre compte puisque c’est l’époque qui le veut. Nous n’avions rien ou si peu : une petite brouette qui servait à tout, même de landau, et une poupée donnée à cause du visage fêlé ; Mais pourtant j’adorais ma poupée et en prenais soin. Il y avait aussi les plats rapportés de Parçay-Meslay (grand-mère m’avait donné la permission de les emporter). Nous en avons fait des dînettes et des promenades avec ces petites choses …

Maman ne pouvait pas nous acheter des jouets, il y avait tant de choses à payer. Mais elle était tendre, assez indulgente, elle était gentille, merveilleuse … Nous étions heureux.

À suivre

09:16 Publié dans Correspondance | Lien permanent | Commentaires (3)