mardi, 18 janvier 2011

22. Une odeur de jasmin

Il souffle dans l’air comme un parfum de jasmin, qui nous vient de l’autre côté de la Méditerranée et qui me rappelle subitement mon séjour en Tunisie.

Le petit vendeur de jasmin : il s’appelle Mohamed et chaque jour, après la sortie de l’école, il fait le tour des hôtels de Monastir pour vendre ses petits bouquets de jasmin, préparés par sa mère.

C’était en avril 2003, je n’étais encore jamais allée dans les pays du Maghreb et j’avais choisi la Tunisie car c’était un voyage que mon mari et moi avions prévu de faire en 1972, voyage qui n’a jamais abouti.

Ce matin, j’ai donc repris mes deux albums de photo, photos argentiques et les souvenirs sont aussitôt revenus, intacts.

J’étais partie une semaine à Monastir. De là, j’avais fait des excursions : Sousse, Kairouan, Tunis, Sidi Bou Saïd, Carthage, Nabeul, Hammamet.

Lors de cette semaine je m’étais liée d’amitié avec une jeune femme qui habitait la région parisienne. Elle était accompagnée de sa mère. Nous étions allées ensemble visiter le musée des mosaïques à Sousse.

Nous avons continué à nous écrire pendant quelques années, puis nous nous sommes un peu perdues de vue.

Ce matin donc, j’ai recherché dans mon foutoir un vieil agenda dans lequel j’espérais retrouver, sinon son téléphone, du moins son adresse. Heureusement que je garde tout. Bingo !

Je téléphone aussitôt :

— Allo, Linda, c’est Danielle. Tu te souviens, nous étions ensemble à Monastir.

— Ah, Danielle de Tours ! Justement je pensais à toi et à notre rencontre en Tunisie …

Et voilà, le contact est renoué. Elle n’est toujours pas équipée d’un ordinateur — ça c’est bête — mais nous allons reprendre la correspondance.

Enfin, souhaitons aux Tunisiens tout le courage possible. Le chemin vers la démocratie est semé d’embûches. Rien n’est encore acquis !

11:41 Publié dans Croque mots, Voyages | Lien permanent | Commentaires (0)

dimanche, 16 janvier 2011

20. Horreur et fascination -6-

Nous sommes toujours à Bénarès en compagnie de Pierre Loti. Après la visite des rives du Gange au lever du soleil, voici maintenant une extraordinaire description des lieux au coucher du soleil :

Sur le Gange en hiver, par un soir gris. La brume des fins de jour monte du vieux fleuve sacré et ternit avant l’heure le soleil qui va s’éteindre. Bénarès, en silhouette prodigieuse de temples penchés et de palais croulants, se dresse devant l’Ouest encore lumineux […]

Et d’un bout à l’autre de cette ville, qui s’éploie sur la rive en croissant superbe, suivant la courbe de son fleuve, des escaliers en granit forment comme un immense piédestal, descendent de là-haut, de la région où les hommes ont leur demeure, vers la zone profonde et les eaux vénérées.

On les voit ce soir jusqu’aux dernières marches, les grands escaliers, jusqu’aux assises qui ne se découvrent que dans les années de malheur, et dont l’apparition signifie misère et famine. Ils sont vides, à cette heure du jour, ces escaliers majestueux où, jusqu’à midi, s’étageaient en foule les marchands de fruits, les marchands de gerbes pour les vaches sacrées, surtout les marchands de ces bouquets et de ces guirlandes que l’on jette en hommage au vieux fleuve adoré ; mais les innombrables parasols de sparterie qui abritaient tout ce monde restent là, plantés à demeure sur des hampes, et très penchés vers le levant pour le soleil du matin ; des parasols sans plissures, ressemblant à des disques de métal, et tous les granits qui servent de base à la ville en sont couverts, à perte de vue ; on dirait un champ de boucliers.

Un terne crépuscule s’annonce, et il fait subitement froid. En venant à Bénarès, je n’avais pas prévu des ciels gris et des aspects d’hiver.

Ma barque, au gré du courant, chemine en silence, rasant les bords, sous l’oppression des grandes masses sombres.

En un recoin sinistre de la berge, parmi les éboulements de palais, sur la terre noirâtre et la vase, il y a trois petits bûchers auxquels des hommes de mauvais mine, en haillons, s’efforcent de mettre le feu ; trois petits bûchers qui fument et ne veulent pas flamber ; ils sont de forme inquiétante, longs et étroits : bûchers de cadavres. Des morts y sont couchés, chacun dans le sien, les pieds vers le fleuve ; en s’approchant, on distingue, parmi les morceaux de branches, des orteils enveloppés de linge qui débordent et qui se dressent. Comme ils sont petits, ces bûchers ; il faut donc si peu de bois pour faire brûler un corps !

— Des bûchers de pauvres, m’explique un Hindou, mon batelier. Ils n’ont pas eu de quoi en acheter davantage, et c’est du mauvais bois tout humide.

Cependant l’heure de Brahma est venue et, le long du fleuve, la puissante vie religieuse du soir va commencer. Par tous les escaliers descendent les brahmes, drapés dans des voiles ; ils viennent jusqu’en bas chercher l’eau sainte, pour les ablutions et pour les rites auxquels leur caste oblige ; les marches de granit, qui étaient si désertes, se peuplent en silence ; […]

Dans le recoin des morts, près des trois bûchers fumants, il y a deux autres formes humaines empaquetées de mousseline et à demi plongées dans le fleuve, chacune reposant sur une frêle civière ; ils prennent leur bain dans l’eau sacrée, ceux-là, tout comme les vivants d’à côté, leur bain suprême, avant d’être déposés sur les piles de bois que l’on commence aussi à dresser pour eux.

Un peu au-dessus des bûchers, sur la frise d’un vieux palais qui a depuis longtemps roulé au fleuve, des gens, cinq ou six au plus, se tiennent accroupis, la tête enveloppée d’un voile, et semblent regarder avec attention comme le fakir : les parents de ceux que l’on brûle.

Maintenant, au sommet des gigantesques escaliers, une recrue nouvelle pour les bûchers fait son apparition ; un cinquième cadavre débouche là-haut d’un couloir d’ombre qui est une rue, et s’achemine vers le vieux Gange, où sa cendre sera jetée. Sur des branches de bambou liées en brancard, six hommes de basse caste, dépenaillés et demi-nus, l’amènent les pieds en avant, presque debout, tant la pente est raide ; personne ne suit, personne ne pleure, et des enfants, qui descendent aussi pour se baigner, comme s’ils ne voyaient rien, sautent gaiement alentour […]

Une mousseline rose, à grands dessins éclatants, enveloppe ce cadavre qui arrive, et des fleurs blanches de gardénias, des fleurs rouges d’hibiscus sont attachées à ses reins. C’est une forme de femme ; ces fleurs, du reste, suffisaient à le faire prévoir ; mais l’étoffe légère la révèle admirable, malgré l’affaissement glacé. « Une fille de riches, me dit le batelier, voyez le beau bois qu’on lui apporte. »

Il est bientôt l’heure du coucher des oiseaux qui, aux Indes et surtout à Bénarès, prend toujours tant d’importance ; des nuées de corbeaux, criant la mort, des nuées de pigeons vont et viennent dans le ciel pâle, et chaque pyramide de temple a son tourbillon spécial, qui évolue en cercle alentour, à la manière des pierres de fronde. La brume du fleuve, qui s’épaissit toujours, est de plus en plus froide, et l’odeur des décompositions traîne plus lourdement dans l’air du soir […]

Et je reviens vers les bûchers… C’est le vrai crépuscule à présent, et les oiseaux ont fini de tournoyer dans l’air ; sur toutes les corniches de temples ou de palais, ils se sont posés en rang pour la nuit et forment de longs cordons qui frémissent encore, agités de derniers battements d’ailes […]

J’arrive trop tard au recoin des morts. Un grand bûcher flambe, un bûcher de riche, d’où s’échappent des étincelles et des flammes en tourmente ; elle est au milieu, la jeune fille, et on ne voit plus rien d’elle, rien qu’un lugubre pied, un seul, qui a les doigts écartés étrangement comme par un excès de souffrance et qui se découpe en silhouette noire devant la lueur du feu.

Cependant, de ces deux formes humaines prostrées sous des voiles de pauvre, qui regardaient impassiblement brûler le tout petit mort du haut d’une pierre de frise, l’une se lève, se penche au-dessus de lui, se découvre le visage, pour voir de plus près et mieux. Et la lueur du bucher de la jeune fille éclaire en plein ses traits : une vieille femme décharnée.

« Est-il bien tout brûlé, au moins ? » semble-t-elle dire. Elle est très vieille, c’est quelque grand-mère, plutôt que la mère […] Ses pauvres yeux expriment l’inquiétude de n’avoir pas eu assez d’argent pour lui acheter le bois qu’il aurait fallu, la crainte que les impitoyables brûleurs n’aillent jeter à l’eau des fragments encore reconnaissables. Elle se penche à nouveau, regarde anxieusement, à la lueur du bûcher des riches, tandis que le brûleur, pour lui montrer qu’il n’y a plus rien, remue avec une branche les restes des tisons noirs qui sont par terre. Alors elle fait un signe :

« Oui, c’est bien ; allez, vous pouvez jeter au fleuve. »

Avec une pelle en bois on jette au fleuve les derniers tisons noircis, les restes du bûcher de misère.

Et, sur le bûcher voisin, le pied de la belle jeune fille, le pied aux doigts écartés tombe enfin dans les cendres.»

Voilà, je m’arrête ici dans la transcription du texte. Vous pouvez toujours retrouver l’intégralité du récit dans le livre de Pierre Loti : « L’Inde (sans les Anglais) »

Je ne vous cacherai pas que j’appréhende un peu cette visite qui sera en fin de voyage. J’aurai l’occasion de vous en reparler à mon retour.

16:43 Publié dans Pierre Loti, Voyages | Lien permanent | Commentaires (0)

jeudi, 13 janvier 2011

19. Horreur et fascination -5-

Si vous prenez le temps de lire mes notes, vous avez dû vous apercevoir que le circuit de mon prochain voyage est légèrement modifié. J’ai réussi à trouver un voyage qui inclut la visite de Bénarès (Vârânasi). Comme je n’aurai probablement jamais l’occasion de retourner dans cette partie du monde, je ne pouvais manquer cette visite.

Pour mieux découvrir cette ville, j’ai donc replongé dans la lecture des « Récits de voyage » de Pierre Loti.

Loti décrit ce qu’il voit de manière si fabuleuse qu’on a l’impression d’y être, de voir les scènes et presque de sentir les odeurs.

Pour ceux qui viennent ici — c'est-à-dire sur mon blog — pour seulement trente secondes, passez votre chemin ! Il n’y a rien à voir, juste faire l’effort de lire …

Pour les autres, je prends le temps de recopier (j’allais dire bêtement, mais non, en fait cela me permet de m’imprégner des mots) de larges extraits de ce merveilleux récit en Inde.

Pour tâcher de rendre l’atmosphère, j’ai mis de la musique qui me semble en accord avec les lieux.

Partons donc à la découverte de cette ville si mystérieuse pour nous, Occidentaux. Je n’ai pas suivi l’ordre du livre, mais plutôt l’ordre du temps qui s’écoule. C’est donc au matin que nous allons nous retrouver sur les bords du Gange. Pierre Loti intitule ce chapitre La gloire du matin :

« Du fond de la plaine où coule le vieux Gange, du fond de l’immense plaine de vase et d’herbages que les vapeurs de la nuit embrument encore, l’éternel soleil vient de surgir et, ainsi que tous les jours depuis trois mille ans, il rencontre là devant lui, arrêtant son premier rayon rose, les granits de Bénarès, les pyramides rouges, les pointes d’or, toute la ville sainte dressée en amphithéâtre, comme pour saisir avidement la lumière initiale, se parer de la gloire du matin. Et ici, c’est l’heure par excellence ; c’est, depuis le commencement des âges brahmaniques, l’heure consacrée, l’heure de la grande vie religieuse et de la grande prière. Bénarès soudainement déverse sur son fleuve tout son peuple, toutes ses fleurs, toutes ses guirlandes, tous ses oiseaux, toutes ses bêtes. Par les escaliers de granit, à cette apparition du soleil, c’est un joyeux écoulement de tout ce qui vient de s’éveiller, de tout ce qui a reçu de Brahma une âme, humaine ou obscure. Les hommes descendent, l’air heureux et grave, drapés dans des cachemires roses, ou jaunes, ou couleur d’aurore. Les femmes, en blanches théories, descendent voilées à l’antique sous des mousselines. Elles apportent des aiguières, des buires (vases à col étroit), qui mettent partout l’éclat rouge ou jaune des cuivres fourbis, à côté de l’étincellement de leurs mille bracelets, colliers, ou anneaux d’argent autour des chevilles. Noblement belles d’allure et de visage, elles marchent comme des déesses, et on entend sonner, à leurs bras, à leurs jambes, les cercles de métal.

Et chacun veut offrir au fleuve des guirlandes, des guirlandes, comme s’il ne suffisait pas de toutes celles des jours précédents qui flottent encore […] Là-haut, tous les miradors ajourés, toutes les fenêtres à festons et à colonnettes, toutes les terrasses qui voient le levant, se garnissent de têtes de vieillards ; spectateurs empêchés de descendre, par la maladie ou les années, mais qui veulent leur part de lumière matinale et de prière. Et le soleil les inonde de chauds rayons […]

Sur les radeaux innombrables et sur les marches d’en bas, le peuple de Brahma, déposant ses guirlandes et ses aiguières, commence de se dévêtir. Les draperies blanches ou roses, les cachemires de toutes nuances sont jetés çà et là, ou tendus sur des bambous, et alors des nudités apparaissent, couleur de bronze sombre ou de bronze pâle. Les hommes, à la fois sveltes et athlétiques, avec des yeux de flamme, entrent jusqu’à la taille dans l’eau sainte. Les femmes, moins dévoilées, gardant une mousseline sur la gorge et les reins, trempent seulement dans le Gange leurs jambes, leurs beaux bras cerclés d’anneaux, et puis elles s’agenouillent et se penchent sur le bord extrême, pour lancer plusieurs fois dans le fleuve leur longue chevelure dénouée ; l’eau qui ruisselle alors sur leur poitrine, sur leurs épaules, fait plaquer la fine étoffe révélatrice, et elles ressemblent à la « Victoire aptère », plus belles et plus troublantes que si elles étaient nues.

Pour remonter dans leurs demeures, les femmes reforment leurs théories blanches ou multicolores qui, cheminant le long des marches, tout contre les larges pierres, rappellent les bas-reliefs de la Grèce antique.

Les hommes, tous restés sur le Gange, et assis maintenant dans la pose hiératique, achèvent, avant de s’immobiliser en extase, leur toilette religieuse ; sur le bronze lavé de leur torse, ils tracent en l’honneur de Siva des raies de cendre, et sur leur front, avec du carmin, le sceau terrible […]

Au ras de l’eau, un qui prie, les yeux blancs, assis sur une peau de gazelle, garde avec une fixité à faire peur la pose des statues de Çakya-Mouni, qui est aussi par excellence la pose fakirique : accroupi les jambes croisées, les genoux touchant le sol, et la main gauche — une longue main osseuse — tenant le pied droit. C’est un vieillard, et la couleur de sa robe, qui plaque toute ruisselante sur son corps décharné, indique un saint yoghi : elle est d’un rose orangé très pâle, cette robe, comme les nuages d’aurore. Il prie immobile, le sceau de Siva fraîchement inscrit sur son front, les prunelles vitreuses, la face livide tournée en plein soleil, en plein soleil étincelant, avec une expression de béatitude infinie. Un jeune athlète nu, préposé à sa garde, de temps à autre prend de l’eau du Gange pour inonder la robe couleur d’aurore, ou pour asperger toutes les guirlandes posées devant le vénérable ascète, sur la peau de gazelle dont la tête et les cornes trempent dans le fleuve.

Afin de bercer mieux son rêve sans doute, on lui joue aussi une petite musique sacrée ; il y a pour cela deux garçons, qui sourient gaiement, penchés au-dessus de lui sur les granits éboulés ; l’un souffle dans une conque marine, qui fait : hou ! hou ! d’un timbre plaintif de cor lointain ; l’autre frappe doucement sur un petit tam-tam de sonorité voilée. Des corbeaux, çà et là perchés alentour, l’observent avec attention. Et tous ceux qui remontent vers leur demeure, femmes ou enfants, se détournent de leur chemin pour venir le saluer avec respect : rien qu’un sourire de joyeux bonjour, avec une révérence les mains jointes, et on s’en va discrètement, comme par crainte de détourner son attention, de troubler sa prière.

Ma barque revient une heure plus tard, après avoir remonté le courant jusqu’au quartier des palais mystérieux. Et, à mon retour, il est encore là, le vieillard, tenant son pied maigre dans sa main aux longs doigts ; son regard même n’a pas bougé, et le soleil plus brûlant ne semble pas éblouir ses yeux ternes, levés béatement vers le ciel.

— Comme il est tranquille ! dis-je …

Le batelier me regarde, me sourit comme on ferait à un enfant dont la réflexion serait trop naïve :

— Celui-là ?... Mais… il est mort !

Ah ! il est mort !... En effet, je n’avais pas remarqué une lanière de cuir, qui passe sous le menton pour retenir la tête contre un coussin. Je n’avais pas remarqué non plus un corbeau qui s’obstine à tourner autour et tout près du visage ; le jeune athlète, chargé de jeter de l’eau sur sa robe jaune rose et sur les guirlandes de jasmin, est obligé à toute minute de l’effrayer, avec une draperie qu’il agite.

Il est mort depuis hier au soir, et, après l’avoir baigné, on l’a pieusement assis là, en pleine gloire du matin, dans la pose de prière qui fut la pose de toute sa vie. Et, en attachant sa tête, on l’a un peu renversé en arrière, pour qu’il pût mieux voir le soleil et le ciel.

Il ne sera pas point brûlé, car on ne brûle pas les yoghis, la sainteté de leurs actes ayant purifié suffisamment la matière de leur corps ; ce soir, on l’ensevelira tel quel dans un vase de terre qui sera descendu au fond du Gange. Et ce sont des saluts de félicitation, des compliments de fête, que chacun, avec une figure joyeuse, vient lui adresser, à ce bienheureux qui, par ses mérites et son détachement de ce monde, est sans doute affranchi à jamais du cycle des réincarnations, délivré de l’abîme de la vie et de la mort.

Un chien s’approche, le flaire et s’en va la queue basse. Trois oiseaux rouges s’approchent aussi et le regardent. Un singe descend, touche le bas de sa robe mouillée, puis remonte en courant jusqu’au sommet des escaliers. Et le jeune gardien les laisse faire, ne chassant avec impatience — une impatience inusitée en ce pays où l’on supporte tout de la part des bêtes — que le corbeau entêté, qui a senti la décomposition et qui revient toujours, frôlant presque de son aile noire le visage du bienheureux, extasié dans la mort.»

Cette description laisse sans voix. Quel monde étrange pour nous, Occidentaux, tellement obnubilés par tout ce qui est du domaine matériel, de notre confort personnel.

À suivre

19:20 Publié dans Pierre Loti, Voyages | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 12 janvier 2011

16. Trois, deux, un ... Partez !

Ce matin, 9h15, alors que je regardais les vitrines des magasins avant l’ouverture :

— Tiens, M’ame Tinou ! Quelle surprise de vous trouver ici. On se prépare à l’assaut des bonnes affaires ?

— Ah, bonjour madame Michu. Les bonnes affaires ? De quoi voulez-vous parler ?

— Comment ça, de quoi je veux parler ? Mais des soldes bien sûr. C’est bien la raison qui explique votre présence si matinale dans ces lieux, non ?

— Alors là, vous n’y êtes pas du tout. Vous savez, je n’ai jamais fait les soldes de ma vie, alors ce n’est pas maintenant que je vais commencer …

Oh, et puis flûte, elle n’a pas besoin de savoir pourquoi je suis ici. Mais le magasin ouvre ses portes et je me précipite la première à l’intérieur. L’autre, la madame Michu, elle s’en va faire les magasins de fringues, enfin je suppose.

Mais revenons quelques heures plus tôt.

Hier soir, impossible de trouver le sommeil. Ça devait venir du pamplemousse. Les vitamines C se prennent de préférence le matin !

Alors, plus je tournais et virais sous la couette, plus je m’énervais. Le pauvre Théo, qui dort près de moi sur la couette, devait avoir l’impression d’être sur des montagnes russes.

Bon, ce voyage en Inde … D’abord, je dois m’occuper du visa, ensuite les repas du midi ne sont pas compris dans le tarif, ce n’est pas que je mange beaucoup, m’enfin quand même. D’autre part le voyage en train se déroule de nuit, je ne vais donc rien voir !

Tout ça m’énerve. En plus la première date est seulement le 28 mai. S’il n’y avait que moi je partirais bien tout de suite …

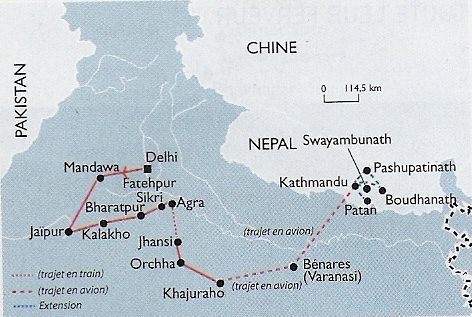

Deux heures du matin : devant l’ordinateur, j’étudie les voyages proposés par une autre agence. Et là, je trouve mon bonheur : l’Inde du nord, un périple en train de jour, un autre périple en avion et la cerise sur le gâteau : Bénarès !

Ce matin, un quart d’heure avant l’ouverture, j’étais donc devant l’agence de voyage. Ma seule crainte : que le circuit soit déjà complet. Mais il y avait plusieurs dates possibles.

— J’aimerais partir en avril si possible.

— Le 12 ou le 19 ?

— Disons le 12, l’attente sera moins longue. Vous vous occupez du visa ?

— Oui, pas de souci. Vous voulez qu’on remplisse les papiers tout de suite ?

— Oui, ce sera fait.

— Prendrez-vous l’extension au Népal ?

— Non. (Ce n’est pas l’envie qui me manquait, mais cela dépassait largement mon budget).

Bon voilà, il n’y a plus qu’à attendre !

Dans le coup je vais reprendre le récit de Pierre Loti sur Bénarès …

12:59 Publié dans Voyages | Lien permanent | Commentaires (6)

lundi, 10 janvier 2011

13. Horreur et fascination -4-

Nouvelle étape dans la découverte de ce pays. Après une visite dans le sud, Pierre Loti revient une dernière fois «dans la région où souffle le vent sec de la famine».

« Me voici dans A… la musulmane.

Et, pour qui vient comme moi de l’ … brahmanique, ce qui frappe d’abord, c’est le changement absolu dans la conception des monuments religieux, les mosquées remplaçant les pagodes ; l’art sobre, précis et svelte, succédant à l’énormité et à la profusion. […]

Les Grands Mogols ! On dirait aujourd’hui un nom de vieux conte oriental, un nom de légende.

Ils vécurent ici, ces souverains magnifiques, maîtres du plus vaste empire qui ait existé au monde. Et un de leurs écrasants palais domine cette ville d’A…, qu’ils retrouveraient à peu près telle qu’ils l’ont laissée, sauf le délabrement et la misère que sans doute ils n’avaient point connus.

Sous son ciel de poussière ardente, sous ses tourbillons de corbeaux, d’aigles et de vautours, l’immense ville est bien restée l’A… d’autrefois. […]

Les singes ont depuis des siècles envahi A…, vivant à l’état libre sur les toits, comme les perruches ; certains quartiers en ruine leur sont même presque abandonnés et ils y règnent sans conteste, pillant les jardins ou les marchés d’alentour.

Ce palais d’A…, de loin, c’est presque une montagne, construite en blocs de grès rouge et hérissée de créneaux féroces. Quand on regarde ces murailles couleur de sanguine, si lourdes et si impressionnantes, on se demande comment la cour des fastueux empereurs pouvait trouver derrière de tels remparts, un cadre à souhait pour le déploiement de son luxe fantastique. Cependant, si l’on contourne la route du côté de la rivière — du côté de la Iummah très sacrée qui coule dans son ombre —, on entrevoit comme des Alhambras en dentelle blanche, comme des palais de rêve léger, posés par-dessus cette forteresse de Titans et en contraste imprévu avec la massive austérité d’une pareille base : c’était là-haut que vivaient les Grands Mogols et leurs sultanes, dominant tout, presque dans l’air, inaccessibles et cachés au milieu de la blancheur et de la transparence des marbres purs.

Nulle part, dans l’…, la vie des oiseaux n’est innombrable et encombrante comme ici. Leurs cris, à cette heure, sont les seuls bruits qui montent jusqu’à moi ; mais ils emplissent le silence de ces terrasses, ils font vibrer tous ces pâles marbres sonores. Aux approches du crépuscule, un triage par espèce s’opère dans le tourbillon ailé ; tel arbre, au-dessous de moi, commence à devenir noir de corbeaux ; un autre est entièrement garni de perruches, qui font comme des feuilles trop vertes sur ses branches mortes. Et des aigles au corps blanc, de grands vautours chauves, dans le carrousel abandonné, se promènent par terre, comme des bêtes de basse-cour.

Au loin dans les plaines, on voit des coupoles blanches, de cette blancheur diaphane des marbres qu’aucune peinture, aucun revêtement ne saurait imiter ; elles émergent ça et là du brouillard de poussière qui traîne sur le sol, et qui bleuit ou s’irise avec le soir. Ce sont les demeures actuelles des princesses qui jadis promenaient ici, dans ce haut palais, leurs mousselines lamées d’or, leurs pierreries, leurs belles gorges dévoilées. Et le plus grand de ces dômes est le Taje, l’incomparable Taje, où la grande sultane Montaz-i-Mahal dort depuis deux cent soixante dix ans. »

Et voilà, nous y sommes ! Où ça, me direz-vous ?

En Inde, et plus précisément en Inde du nord. Si tout se passe comme je veux, je devrais partir fin mai pour un périple qui me conduira d’abord à Delhi. Ensuite le voyage se poursuit en train de nuit jusqu’à Jodhpur. Nous visiterons successivement Ranakpur, Kumbalgarh, Udaipur, Chittorgarh, Bündi, Jaipur, pour finir en beauté au pied du Taj-Mahal à Agra.

05:08 Publié dans Pierre Loti, Voyages | Lien permanent | Commentaires (3)